総務部の悩みを丸ごと解決!AI×社内システム連携で業務効率化の新常識

- 2025年7月29日

- 読了時間: 19分

更新日:2025年9月3日

総務部は、社内全体の業務を支える“縁の下の力持ち”です。しかしその実態は、マニュアルの整理や社内問い合わせ対応、備品管理、ワークフローの運用など、煩雑で広範な業務に追われ、慢性的な忙しさを抱えがちです。

「また同じ質問が来た…」「その担当者がいないと仕事が止まってしまう…」

こんな状況に心当たりはありませんか?

本記事では、総務部が抱える6つのよくある課題を整理し、その根本原因を分析。さらに、AIと社内システムを連携することでどう業務効率化が進むのかをわかりやすく解説します。

単なるツール導入ではなく、「業務のしくみごと変える」視点で、総務部の働き方に新しい常識をもたらすヒントをお届けします。

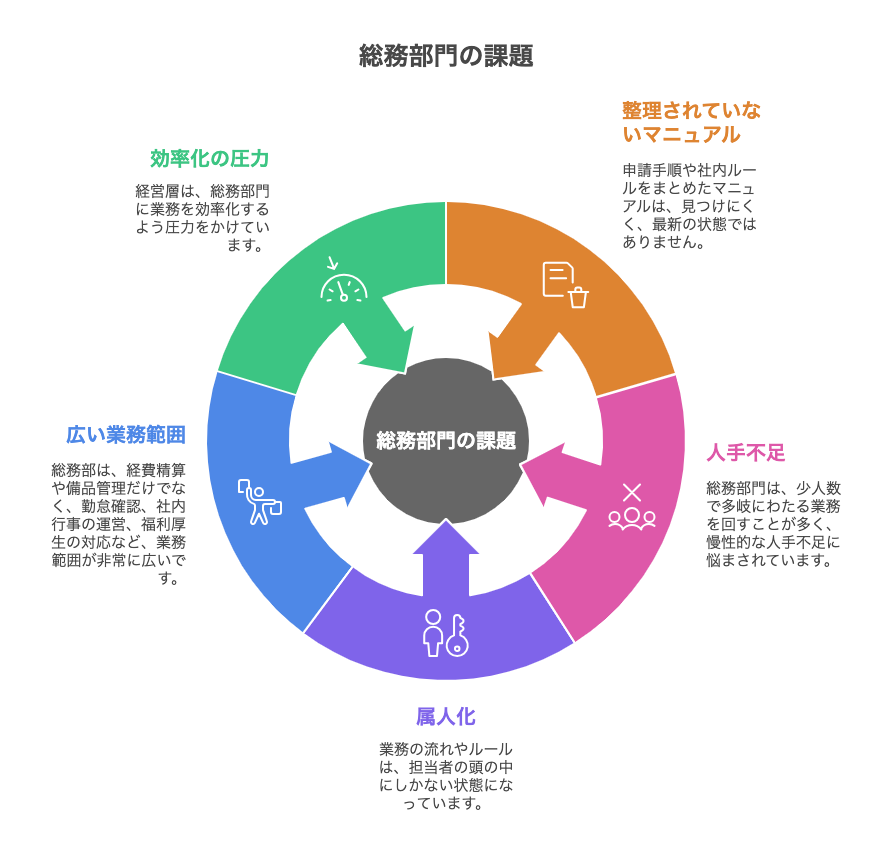

総務部の現状課題の整理

総務部の業務は多岐にわたり、どの企業においても重要な役割を担っています。人事・経理・庶務といった機能を横断しながら、社内の円滑な運営を支える存在である一方、日々の業務には多くの「ムダ」や「非効率」が潜んでいます。

とくに以下のような課題は、多くの企業で共通して見られるものです。

同じ社内問い合わせが何度も繰り返される

たとえば経費精算のルールや申請手続きの手順など、すでに何度も全社に案内しているはずの内容について、「これってどうすればいいんでしたっけ?」という問い合わせが、別部署や新人社員から日々届く…。総務部としては「またこの質問か」と思いつつも対応せざるを得ず、チャットやメールの通知に業務が中断される悪循環に陥りがちです。グループウェア上にマニュアルやQ&Aを整備していても、見つけづらかったり、検索しにくかったりして活用されないのが現状です。

社内マニュアルが整理されていない

申請手順や社内ルールをまとめたマニュアル類は、グループウェアやファイル共有システム内に存在していても、「最新版がどれかわからない」「フォルダ階層が複雑でたどり着けない」といった声が後を絶ちません。総務部の担当者個人のフォルダやローカルに保存されていたり、更新履歴が追えなかったりするため、間違った情報を参照してトラブルにつながることもあります。必要なときに必要な情報を見つけられず、結局、前述のように「総務に聞く」文化が根付いてしまっている企業は少なくありません。

離職が多く、人手不足による負担が大きい

総務部は、少人数で多岐にわたる業務を回すことが多く、慢性的な人手不足に悩まされがちです。しかも、業務の多くが属人的に運用されているため、新人が入っても引き継ぎに手間取り、戦力化までに時間がかかります。ワークフローや経費精算システムにマニュアルが紐づいていない、業務ごとのナレッジが文書化されていない、といった背景もあり、結果として「人が辞めるたびに一から覚え直し」という状態に。総務部の担当者への負担は増すばかりで、離職の連鎖が起きやすい構造となっています。

属人化が進み、休むと業務が止まってしまう

「この稟議書の申請は誰に回す?」「どの備品がどこにある?」――こうした業務の流れや細かなルールが、担当者の頭の中にしかない状態になっていませんか?ワークフローや物品管理システムなどのツールを使っていても、入力ルールが統一されていなかったり、手順が非公開だったりすると、情報が人に依存してしまいます。その担当者が急に休んだだけで、申請が滞ったり、確認が取れず対応が止まることも。属人化は業務の停滞を招くだけでなく、リスク管理の面でも深刻な問題となります。

業務範囲が広く、常に忙しい

総務部は、経費精算や備品管理だけでなく、勤怠確認、社内行事の運営、福利厚生の対応など、業務範囲が非常に広いのが特徴です。ワークフローシステムや物品管理ツールを活用していても、処理の抜け漏れ確認やイレギュラー対応には人の手が必要な場面も多く、常に何かに追われている状態になりがちです。複数のタスクを並行してこなす中で、優先順位の判断や情報整理に頭を悩ませることも多く、結果として「本来やるべき仕事」に集中できない状況を生んでいます。

経費削減や効率化の圧力が高まっている

「人を増やす余裕はないけれど、業務はもっと効率化してほしい」――そんな要望が経営層から寄せられ、総務部門にプレッシャーがかかるケースは少なくありません。すでにグループウェアや経費精算システム、ワークフローなどの仕組みを導入していても、それぞれが独立していることで情報連携が取れず、かえって手間が増えている場面もあります。コストを抑えつつ、生産性を高めるには、ツールの入れ替えではなく、既存システムをつなぎ、情報の流れを最適化する視点が求められています。

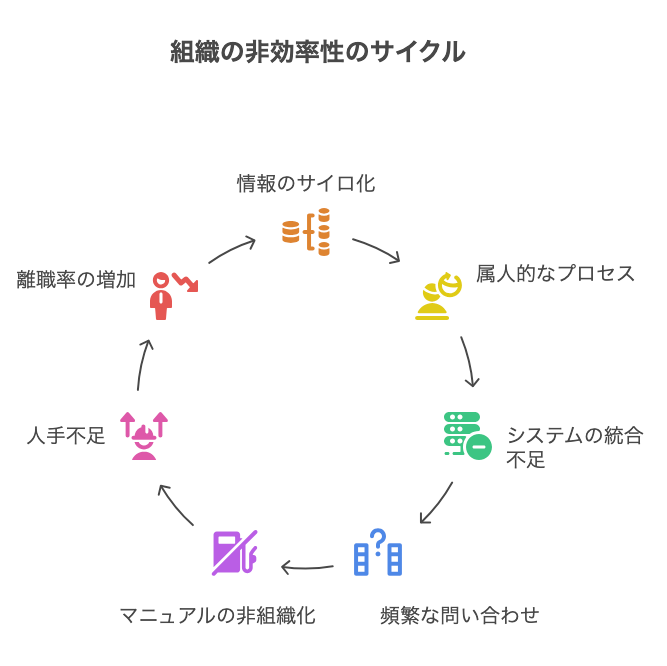

課題発生の原因分析

先ほど整理した6つの課題は、単に担当者の対応力や人数不足に原因があるわけではありません。実はその多くが、「情報の所在がバラバラ」「業務が人に依存している」「システムが連携していない」といった構造的な問題から発生しています。

一見すると便利に見える社内システムも、導入後に運用が定着していなかったり、業務ごとにサイロ化(孤立)していたりすると、むしろ非効率を生む要因にもなりかねません。ここでは、各課題がなぜ起きるのか、その根本的な背景を探っていきます。

「同じ社内問い合わせが何度も繰り返される」原因

社内マニュアルは用意してあるものの、アクセスしづらかったり、検索性が低かったりすると、社員は確認よりも「聞いた方が早い」と考えるようになります。特にコミュニケーションツールが普及した今では、チャットで気軽に問い合わせできるため、情報が蓄積されずに「聞きやすい人」に依存する傾向が強まっています。また、FAQの更新が属人的になっていると、内容が古くなり、実際には役に立たないケースも。情報の見える化と検索性の確保が不十分なことが、問い合わせの頻発につながっています。

「社内マニュアルが整理されていない」原因

マニュアルが整理されない最大の要因は、作成と管理の仕組みが属人的で、体系化されていないことにあります。グループウェアや共有フォルダに保存されているファイルは、部署や個人ごとに命名規則や格納場所がバラバラで、「どれが最新版か分からない」「探しづらい」という状態を引き起こします。また、優先順位が低く空いた時間で更新するや更新作業に時間がかかる割に評価されづらいため、継続的な改善が行われず放置されることも少なくありません。結果として、マニュアルが陳腐化し、誰も活用しなくなり、総務への直接依存が常態化してしまうのです。

「離職が多く、人手不足による負担が大きい」原因

総務部門では、業務が人にひもづいた状態で運用されていることが多く、新たな担当者が入っても業務内容を把握するのに時間がかかります。ワークフローや経費精算などの業務が、操作手順や背景ルールを知っている前提で動いており、体系的な引き継ぎ資料やナレッジ共有の場が存在しないケースも珍しくありません。また、業務の大半が「問い合わせ対応」や「例外対応」といった“人の判断”を求められる作業であるため、業務量の割に自動化が進まず、現場は常に疲弊しがちです。このような状態が続けば、精神的・物理的な負担から離職が加速するのも当然といえるでしょう。

「属人化が進み、休むと業務が止まってしまう」原因

総務業務の多くは、細かい判断や社内独自の運用ルールに基づく処理が求められるため、正式な業務フローとして明文化されず、担当者の経験と記憶に依存する傾向があります。たとえば、申請の優先順位、例外処理、どのタイミングで誰に確認するか――こうした“暗黙知”が多いことで、業務が担当者個人にひもづき、休暇や退職時に業務が完全に止まってしまうことも珍しくありません。また、既存のワークフローシステムにルールを登録していても、実際の運用は口頭やメールベースで進んでいることも多く、システム上に情報が残らないため、引き継ぎ不能なブラックボックス業務が温存されてしまうのです。

「業務範囲が広く、常に忙しい」原因

総務部門は、社内のあらゆる部門・社員を支える立場であるため、対応範囲が広く、業務の優先順位も日々変動します。稟議の承認フロー対応から、備品の発注、社内イベントの準備、制度改定に伴う通知作成まで――一つひとつは小さな業務でも、数が積み重なれば膨大な負荷となります。しかも、多くの業務が「急ぎ」「今すぐ」といったイレギュラー対応で発生するため、計画的にタスクを進めることが難しく、いつも“追われている”感覚が抜けません。システムは導入されていても、それぞれが分断されており、情報の一元管理や横断的な把握ができないことも、現場の忙しさに拍車をかけている原因の一つです。

「経費削減や効率化の圧力が高まっている」

多くの企業では、業績や市場環境に関係なく「もっと効率化を」「もっとコストを抑えて」という要請が総務部門にも寄せられます。しかし、現場ではすでに人手も予算も限られており、これ以上何を削るのか分からないという声も聞かれます。新しいツールの導入や業務改善案があっても、「現場が忙しすぎて検討に時間を割けない」「導入しても運用が定着しない」といった理由で進まず、既存のシステムを使い続けるしかないという閉塞感も広がりがちです。しかも、それぞれのシステムが独立しているため、情報が連携されず手作業が増えるという本末転倒な状況も少なくありません。抜本的な効率化には、システムそのものよりも“つなぎ方”の見直しが求められているのです。

現場で「こんなふうに動けたら」と思ったことはありませんか?

もし、こんなふうに業務が進んだら――と、ふと考えたことはありませんか?

たとえば、社内から届く問い合わせに対して、AIがマニュアルや申請ルールを即座に案内してくれたら?

経費精算や物品申請の手続き方法を誰でもすぐに調べられ、わざわざ総務部に聞かなくても済んだら?

担当者が急に休んでも、申請フローや確認ルールが明確に共有されていて、他のメンバーが迷わず業務を引き継げたら?

複数の社内システムがバラバラに存在するのではなく、ワークフローや経費精算、物品管理といった仕組みが一元的につながっていて、AIがそこから必要な情報を自動で抽出・案内してくれたらどうでしょうか。

「この申請、誰に回すんだっけ?」「備品の在庫って、今どこにある?」――そうした疑問が、もうチャット1つで解決できたら?

業務マニュアルも、手続きのルールも、すぐ見つかって、誰もが同じように正確な対応ができるようになったら?

総務部の“気づき力”や“段取り力”が、全社にスムーズに届くような状態。それは、仕組み次第で現実にできる世界です。

AI×社内システム連携が変える総務の働き方

これらの課題を根本から見直すには、単に新しいツールを導入するだけでは不十分です。必要なのは、「情報が分散していること」「人に依存していること」「業務が見えづらいこと」といった構造的なボトルネックを取り除くことです。

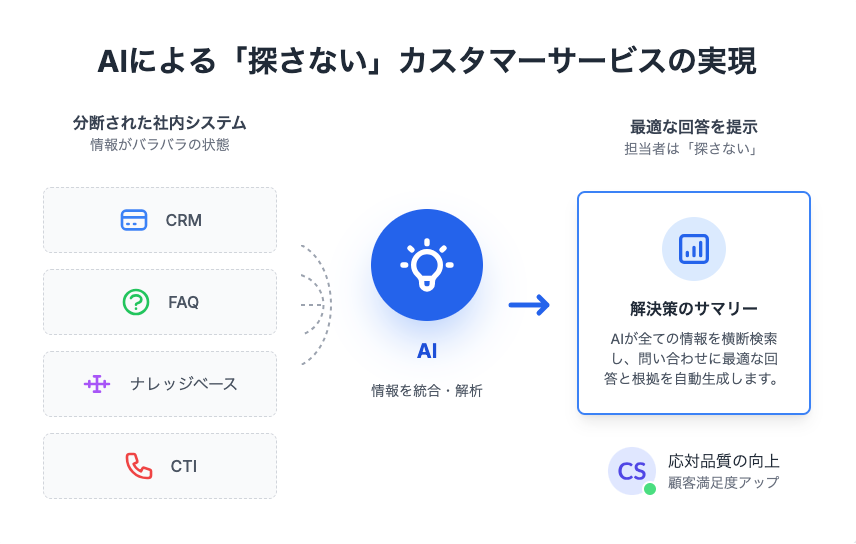

そのために今、注目されているのが、AIと既存の社内システムを連携させ、情報の一元化と自動応答を実現する業務効率化です。

たとえば、経費精算システム、ワークフロー、物品管理など、すでに導入しているツールを入れ替えることなく、AIがそれらに横断的にアクセスできるようにすることで、社員からの問い合わせに対して、必要な情報を抽出して即時に回答できるようになります。

「ツールの移行に時間もお金もかけられない」「社内に浸透したシステムは変えたくない」と感じる現場でも、既存の仕組みをそのまま活かせる点が、この方法の大きなメリットです。

たとえば、社員がチャットツールに「備品の申請方法を教えて」と入力するだけで、AIが正しい手順を探し出し、回答する――。そんな運用が、今あるシステムを変えずに実現可能なのです。

結果として、総務部への問い合わせ数は激減し、担当者は“答える”のではなく、“仕組みを整える”ことに専念できるようになります。対応の質も属人性から解放され、誰が受けても同じ品質で応えられる環境が整います。

そして何より重要なのは、この仕組みを総務部自らが設計し、現場主導で改善できるという点です。AIとシステムの力を借りながら、現場発信で業務を最適化していく――。そんな「攻めの総務」が、これからの時代に求められています。

分断された情報と業務を“つなぐ”ための解決策

これまでお伝えしてきたように、総務部の業務が抱える多くの課題は、「情報が分散している」「業務が属人化している」「システムが連携していない」といった“つながっていないこと”に起因しています。

では、どうすればバラバラの情報や業務をAIで“つなぎ”、誰もが同じように業務効率化を進められる環境を実現できるのでしょうか。

そこでカギとなるのが、「MCP(Model Context Protocol)」という技術です。

■ MCPとは?

MCPは、複数の社内システムやデータソースをAIと接続するための連携プロトコル(仕組み)です。

総務部のそれぞれの業務システム(例:ワークフロー、経費精算、物品管理など)にまたがって存在する情報を、AIが一貫して理解し、必要な回答や処理を担えるようにするための“つなぎ役”を果たします。

たとえば…

グループウェアの中に埋もれているマニュアル情報

経費精算システムに登録された処理ルール

ワークフロー内に含まれる承認ステップや担当者設定

物品管理台帳に記録された在庫情報

これらを個別に参照するのではなく、MCPを使ってAIに統合的に接続させることで、「総務部に聞かないと分からない情報」を、AIがその場で自動応答できるようになります。

MCPはあくまで既存のシステムの“ハブ”として機能するため、ツールの入れ替えや作り直しは必要ありません。

今ある情報資産を活かしながら、業務効率化と標準化を一気に進められるのが特長です。総務部が抱える多様で煩雑な業務こそ、情報の整理と接続が成果に直結する領域です。MCPを活用すれば、「総務部がいなくても仕事が止まらない」――そんな仕組みが、すでに現実のものとなりつつあります。

▶︎MCPについて詳しい記事はこちらをご参照下さい!

AI×社内システムによる総務部の業務効率化と活用シナリオ

チャットツール上から、すべての社内情報にAI経由でアクセス可能に

これまでの総務部では、「その手続きってどこに書いてありましたか?」「誰に申請すればいいんでしたっけ?」といった質問に、メールや口頭、あるいはファイルを探して都度対応するのが当たり前でした。MCPによって社内システムとAIがつながると、社員は日常的に使っているチャットツールからAIに自然言語で質問を投げかけるだけで、必要な情報を取得できるようになります。

たとえば、「交通費の申請方法を教えて」とチャットに入力すれば、AIが経費精算システムやマニュアルから該当手順を抽出して、その場で案内。もはや総務部に都度確認する必要はありません。

業務中断なく、社員も総務部もストレスフリーな業務効率化が実現します。

複数システムの情報を横断的に検索・回答できる

グループウェア、経費精算、ワークフロー、物品管理……それぞれのシステムに情報が分散しているのが現代の企業の現実です。

MCPによるAI導入では、これらバラバラな情報を横断的に検索・整理し、最も適切な情報をAIが抽出して回答することが可能になります。

たとえば、「A部門で先月申請された備品の一覧を見たい」といった問いに対して、AIは物品管理システムの記録から該当期間の情報を取り出し、すぐに回答できます。

担当者が複数システムを開いて探す必要はなくなり、作業スピードもミスも劇的に改善します。

マニュアルやFAQの内容をAIが参照して、問い合わせに即応答

「FAQに書いてあることなのに、また聞かれた…」という経験はありませんか?

MCPとAIを連携させることで、AIはマニュアルやFAQなどの文書を常時参照可能な状態に保ち、問い合わせ内容に応じて的確な情報をその場で提示できます。

たとえば、「年末調整の提出期限は?」という質問に対して、AIは最新の人事マニュアルから該当ページを引用し、回答とともにソースも提示します。

さらに、過去の問い合わせログや申請内容も学習データとして活用できるため、質問が繰り返されても都度AIが同じ品質で対応可能。情報の鮮度と精度を保ったまま、ナレッジ対応の自動化が業務効率化を実現します。

属人化していたナレッジをAIが継承・再利用

「◯◯さんじゃないと分からない」「引き継ぎがないから仕事が止まる」――総務部でよくあるこの属人化の問題にも、AIとMCPの組み合わせが効果を発揮します。

MCPで社内のドキュメントやシステムと連携したAIは、人に依存していたナレッジを継承し、“共有できる知識”として再構築します。

さらに、社内マニュアルそのものもAIにより自動作成・自動整理が可能です。たとえば、過去の問い合わせデータや手続き手順をもとに、AIが「交通費精算マニュアル」「備品購入の社内手続きフロー」などの文書を生成し、最新状態で共有フォルダに保存してくれます。

人が辞めても、知識は蓄積される――そんな体制が築けます。

システムはそのままで、仕組みだけを“つなぐ”ので移行コストゼロ

「便利そうだけど、また新しいシステムに変えるのは大変…」

そんな懸念をお持ちの企業こそ、MCPベースのAI導入が適しています。

MCPは既存の業務システムをそのまま活かしつつ、AIとつなげるための技術です。

つまり、今使っている経費精算システムやグループウェアを変更する必要はありません。

新たに画面操作を覚えたり、マスターデータを移行したりする手間も不要です。

“今のまま”で始められるからこそ、導入のハードルが低く、すぐに効果を実感できるのが特徴です。

これらのシナリオは、御社で導入済みのシステム環境によって、実現のしやすさが変わってきます。 「これ、うちでも実現できるかも?」「こういう働き方ができたら本当に助かる!」と感じられた方は、ぜひスノーリーズ株式会社までご相談ください。導入可能性を丁寧にヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。▶︎https://www.ai-box.biz/

総務業務の負担軽減から“戦略総務”への進化へ

これらの活用により、AIと社内システムの連携を通じて「社内問い合わせ対応の自動化」「マニュアル作成の効率化」「業務知識の継承」「情報の一元化」といった仕組みが実現可能に。属人化を解消し、総務部はより戦略的な業務運営へと進化します。

AI導入事例

問い合わせ対応時間を60%削減し、専門業務へシフト:KDDI株式会社

社内からの多岐にわたる問い合わせ対応に多くの時間が割かれ、特に繁忙期には担当者の負荷が増大し、回答品質の維持が課題となっていました 。

この課題に対し、同社は社内向けAIチャットボットを導入。福利厚生や社内規定に関する頻出の質問への一次対応を自動化しました。その結果、問い合わせ対応時間を60%削減することに成功しました 。これにより、総務担当者はより複雑で専門的な案件に集中できるようになり、組織全体の対応品質向上にも繋がっています 。

導入効果:

AIチャットボットが一次対応を担うことで、問い合わせ対応時間を60%削減 。

定型業務から解放され、総務担当者がより付加価値の高い専門的な業務に集中できる環境を構築 。

担当者のリソースを複雑な案件に再配分できたことで、組織全体の対応品質が向上 。

散在する社内情報を一元化し、従業員の自己解決を促進:パナソニックコネクト株式会社

業務マニュアルや各種規定といった社内情報が複数のデータベースに点在しており、従業員が必要な情報へ迅速にアクセスすることが困難でした 。

そこで、複数の社内データベースと連携させたチャットボット型AIを導入。従業員が対話形式で質問するだけで、関連情報を横断的に検索し、提示する仕組みを構築しました。その成果は目覚ましく、導入後わずか3ヶ月で当初の想定を5倍以上も上回る約26万回の利用を記録しました 。1日あたり約5,000回もの質問がAIに投げかけられたという事実は、従業員がいかに迅速な情報アクセスを求めていたかを明確に示しています 。

導入効果:

導入後わずか3ヶ月で想定の5倍以上となる約26万回利用され、従業員の高いニーズを証明 。

複数の社内データベースを横断検索できる仕組みにより、情報がサイロ化している課題を解決 。

1日あたり約5,000回の質問にAIが対応し、従業員の情報検索と自己解決を強力に促進 。

人事部門の問い合わせを8割以上自動化し、戦略的人事へ:帝人株式会社

休暇取得方法、福利厚生、各種手続きに関する問い合わせが集中し、担当者が本来の人事戦略や制度設計といったコア業務に割く時間を圧迫していました 。

この問題解決のため、人事領域に特化したAIチャットボットを導入。定型的な質問には自動で回答し、複雑なケースのみを担当者にエスカレーションするフローを確立しました。これにより、従業員からの問い合わせの実に8割以上を自動化することに成功 。人事部門の業務効率が大幅に向上し、より戦略的な人事施策の立案・実行にリソースを再配分できるようになりました 。

導入効果:

AIが定型的な質問に自動回答することで、従業員からの問い合わせの8割以上を自動化 。

問い合わせ対応の工数を大幅に削減し、人事部門全体の業務効率を向上 。

創出された時間を人事戦略や制度設計といった、より付加価値の高いコア業務へ再配分することが可能に 。

店舗からの問い合わせを95%以上削減し、サービス品質を向上:島村楽器株式会社

全国に添付を構える島村楽器株式会社では、店舗スタッフから本社への問い合わせが頻繁に発生していました。特に本社の営業時間外には回答を得られず、店舗運営に支障をきたすケースがあったのです 。

この課題を解決するため、店舗スタッフ専用のAIチャットボットを導入。在庫確認や販促施策に関する質問など、店舗運営に必要な情報に24時間365日対応できる体制を整えました 。その結果、週に50件ほどあった本社への問い合わせが、導入後は

週に1〜2件へと激減し、実に95%以上の削減率を達成 。店舗スタッフは顧客対応に集中できるようになり、サービス品質の向上にも大きく貢献しています 。

導入効果:

本社への問い合わせ件数を週50件から週1〜2件へと、95%以上削減 。

店舗スタッフが問い合わせ業務から解放され、本来の顧客対応に集中できる環境を構築 。

24時間365日、必要な情報に即時アクセスできる体制を整え、店舗のサービス品質向上に貢献 。

まとめ

総務部の業務は、見えづらいながらも企業全体の土台を支える重要な役割を担っています。

しかしその実態は、問い合わせ対応や属人化、情報分散など、多くの非効率と隣り合わせの業務でもあります。

AIとMCP(Model Context Protocol)の技術を活用することで、これまで点在していた社内情報や業務知識を“つなぎ”、総務業務をより効率的かつ標準化されたものへと進化させることが可能になります。

しかも、既存のシステムをそのまま活かせるため、大きな変革や負担なく導入を始められるのも大きな魅力です。

総務部と関係が変わるということ

私自身、総務部で働いた経験はありません。ですが、日々の業務で何かを申請したり、マニュアルを確認したり、ちょっとしたことで総務に問い合わせる機会はたくさんあります。

そのたびに「この確認、申し訳ないな」「もっと簡単に分かればいいのに」と思ったことが何度もありました。

もし、AIが総務の代わりに正確に教えてくれて、確認も申請もその場で完結できるようになったら――

お互いの時間を奪うことなく、もっと本質的な仕事に集中できるのではないか。

そして、総務部も“頼られる立場”から“仕組みで支える立場”へと進化できるのではないかと感じています。

AIとMCPの活用は、総務部のためだけでなく、総務と関わるすべての人の働き方を変える力を持っています。

業務の「つなぎ目」にこそ、テクノロジーの真価が問われる――そんな時代が、もう始まっているのかもしれません。

依頼する側・支えてもらう側にとっても、その在り方が変わることで、社内全体の流れが驚くほどスムーズになります。

「うちも同じような状況かも」「ちょっと試してみたいけど、何から始めればいいか分からない」――そんな方は、一度AIによる業務支援の仕組みを見てみませんか?

スノーリーズでは、今お使いのシステムを変えずに、AIと社内業務をつなぐ仕組みづくりをサポートしています。

ツール導入の相談はもちろん、「どの業務から始めるべきか?」「どこが効率化のポイントか?」といった段階から一緒に考えるお手伝いが可能です。

まずは事例や活用イメージを見てみたい、という方は、こちらのページからお問い合わせください。

AIbox▶︎ https://www.ai-box.biz/

.jpg)

コメント