経営企画部の形骸化を止める!AI×社内システムで目的志向で業務を再編

- 2025年9月8日

- 読了時間: 17分

経営企画部の業務量は増えるのに、人数もスキルもすぐには増やせない――そんな状況に心当たりはありませんか。経営陣と現場の板挟み、失敗が許されないプレッシャーの中で、新規事業やM&Aまで同時進行。限られた時間で“正しく速い判断”を支える体制づくりが求められています。

一方で現実は、ERP・予算管理・BI・情報系システムがばらばらに動き、数字合わせと資料作成が目的化しがちです。二重入力、突合せ、差し戻し……完成した資料は増えても、意思決定のスピードと質は伸びない。結果として、経営企画部が本来担うべき「仮説構築と検証」の時間が削られていませんか。

本記事は、こうした形骸化を断ち切り、目的志向で業務を再編するための実践ガイドです。AIを前提に業務プロセスを見直し、分断を越えて必要な情報に“最短距離”でたどり着く方法を、原因整理から解決策、そして具体的な活用事例シナリオまで順を追って解説します。読み終える頃には、明日から着手できる小さな一歩が見えているはずです。

経営企画部にのしかかる“分断”と“時間不足”

経営企画部は全社の司令塔でありながら、人員不足と高度スキル要求、経営陣と現場の板挟みという三重苦に直面しています。失敗が許されない前提で期限厳守のアウトプットを求められ、資料作成と調整が膨張。ERP・予算管理・BI・情報系システムが別々に動き、定義や更新タイミングのズレが突合や整形、差し戻しを増やし、いつしか資料づくりが目的化します。新規事業やM&A、DX推進も同時進行のなか、「考える時間」は恒常的に不足。断片化と属人化が判断の前工程を支配し、スピード・品質・説明責任が重くなる。数字合わせが日常化し、意思決定の速さも質も伸びないのが現実。今、現実を直視する時です——ここでは、経営企画部の課題を整理していきます。

慢性的な人員不足と高度スキル要求/経営陣と現場の板挟み

経営企画部には、財務・会計、統計、事業戦略、ガバナンスまで横断する“広く深い”スキルが求められます。ところが採用難や育成の長期化により、少人数の精鋭に負荷が集中し、属人化が進みやすいのが現実です。病欠や異動ひとつで重要業務が停滞するリスクも高まります。

さらに、経営陣の意思と現場の実態をすり合わせる“翻訳者”役を担うため、双方の期待と要望が同時に流入します。短納期で妥協なき精度が求められる一方、前提条件は流動的。結果として、仮説構築や検証に使うべき時間が、調整対応に圧迫されます。

膨大な資料作成と調整業務、失敗が許されないプレッシャー

月次・四半期・年次の各種レポート、経営会議パック、投資案件の稟議資料――経営企画部のアウトプットは多岐にわたります。版管理、差し戻し、再計算、注記の追記など“微修正の連鎖”が起きやすく、最終版が量産されるほど思考時間は削られます。

しかも“数字の誤りはゼロ”が前提です。確認工程が過剰化し、整合性確保が目的化。結果として、意思決定のための示唆(論点設定・要因分解・打ち手の優先度付け)が後回しになり、会議は“説明の場”になりがちです。

新規事業・M&Aの推進と、データ活用・DXの遅れの同時進行

既存事業の運営に加えて、新規事業の仮説検証やM&Aの初期スクリーニング/デューデリジェンスなど、非連続なテーマも同時に走ります。短期間で市場・財務・法務・人材の情報を集約し、投資判断の叩きを提示する機動力が求められます。

一方で、データ活用やDXは部門単位で部分最適にとどまり、横断の仕組みは未成熟なことが少なくありません。必要なデータへ“最短距離”で到達できず、判断が部分情報に依存。チャンスの見落としや、過度のリスク回避につながります。

ERP・予算管理・BI・情報系が別々運用で非効率化

ERP、経営管理・予算管理、BI、情報系・コラボレーションは、それぞれに役割は果たしていても、コード体系・データ粒度・更新タイミング・権限設計が微妙にズレがちです。その隙間をExcelと人手で“橋渡し”する運用は、二重入力や整形作業を常態化させます。

結果として、データ鮮度は劣化し、再現性は低下。誰がいつどの数値を採用したかの説明が難しくなり、会議直前の“数字合わせ”が常態化します。スピード・品質・説明責任のいずれも損ない、経営企画部の本質的な価値提供(仮説構築と意思決定支援)を圧迫します。

課題の原因:データとプロセスの“断絶”が形骸化を招く

経営企画部の“形骸化”は努力不足ではなく、分断された構造が生む必然です。ERP・予算管理・BI・情報系でコード体系やデータ粒度(集計の単位)、更新タイミング、権限が揃わず、隙間をExcelと人手で埋める運用が常態化。数値の来歴が追えないまま“資料を整えること”が目的化し、再現性と説明責任が低下します。結果、仮説構築や意思決定に割くべき時間が前工程に吸い取られ、速度も質も上がらない——これが真因です。

ここでは、改善を難しくしている要因を整理し、部分最適から全体最適へ転換するための前提条件を明らかにします。

データ粒度・コード体系・権限設計の不整合

ERP・予算管理・BI・情報系で、集計単位(週次/月次/四半期)や科目・部門・製品コードの命名規則が揃わないと、突合に余計な中間テーブルや置換表が必要になります。更新タイミングもまちまちで「どれが最新値か」が曖昧になり、意思決定の前に“整える作業”が恒常化します。

さらに、閲覧/編集/抽出の権限がシステムごとに異なると、経営企画部が必要な粒度で一気通貫に確認できません。前提条件としては、共通マスタ(科目・部門・製品)の採番・命名規則、業務カレンダーの統一、権限の役割別(ロール)標準化が必要です。

Excel前提の手作業(集計・整形・突合)による属人化と品質ばらつき

各システムからのエクスポート→ExcelでのVLOOKUP/ピボット/関数・マクロで整形――この流れは柔軟な一方で、ファイル分岐・参照切れ・関数破損が起きやすく、再現性と監査性を損ないます。個人フォルダ内の“最終版_最新.xlsx”に依存した瞬間、品質は担当者の熟練度に左右されます。

その結果、経営企画部の「AIで高度化したい作業」ほどExcelに閉じ込められ、チーム学習が進みません。前提条件は、データソースの単一化、テンプレートと命名規則の統一、変更履歴・参照元の明示です。

レポート作成が目的化し“考える時間”が圧迫

会議体ごとに似た資料を量産し、差異は注記で吸収――こうした運用は“作ること自体”が目的化しやすく、仮説構築・要因分解・打ち手設計に割く時間が削られます。版数が増えるほど整合性確認のコストが増し、判断の速度も質も下がります。

前提条件は、「誰が・何の判断を・いつ行うためのレポートか」を再定義し、KPIと計算ロジックを固定化すること。加えて、集計と可視化を分離し、AI等でドラフト化する範囲と人が検証する範囲を明確に線引きします。

部門間の壁とコミュニケーションの断絶(目的→手段の逆転)

営業・生産・財務など部門ごとにKPIや用語定義が異なると、同じ言葉でも指す範囲がズレ、議論は“定義合わせ”で停滞します。ダッシュボード更新や数値の説明が手段化し、本来の目的(意思決定と価値創出)が後景化します。

前提条件は、全社共通のKPI辞書と用語集、データ更新SLA、各KPIのオーナー明確化です。経営企画部は“翻訳者”に留まらず、目的→指標→データ→運用の整合を設計し、部門横断の合意形成を主導する役割を担います。

経営企画部の現場、こんなふうに働けたらと思ったことはありませんか?

経営企画部は、日々の数値検証や会議準備、全社調整に追われがちです。そんな中で、次のように思ったことはないでしょうか。

必要な数値と関連ドキュメントが一つの画面で迷わず見渡せたら…

会議直前に「これが最新か?」と確認に追われずに済んだら…

資料づくりではなく、仮説づくりと検証に時間を割けたら…

部門ごとの定義や粒度の差が、共通ルールで自然にそろえられたら…

依頼や問い合わせに根拠付きで即応でき、差戻しが激減したら…

新規事業やM&Aの一次判断が、要点整理された数値と論点だけで素早く整えば…。

現実には、ERP・予算管理・BI・情報系・メール・Excelを行き来し、バラバラな情報を人手でつなぐ日々が続いています。もしこの非効率を取り除き、経営企画部が「入力と整形」から解放され「判断と提案」に集中できる環境が整えば、組織はもっと速く、もっと正確に前へ進めるはずです。次章では、そのための土台について考えます。

AI×社内システム連携が変える経営企画部の働き方

経営企画部の価値は、限られた時間で“正しく速い判断”を出すことにあります。AIと社内システム(ERP/予算管理/BI/情報系)を連携させれば、分散した数値やドキュメントに一つの問いで到達でき、集計・要約・資料ドラフト化までを半自動化。人は仮説構築や打ち手の検討に集中できます。

ここでは、AIと社内システムを連携させるアプローチを紹介します。

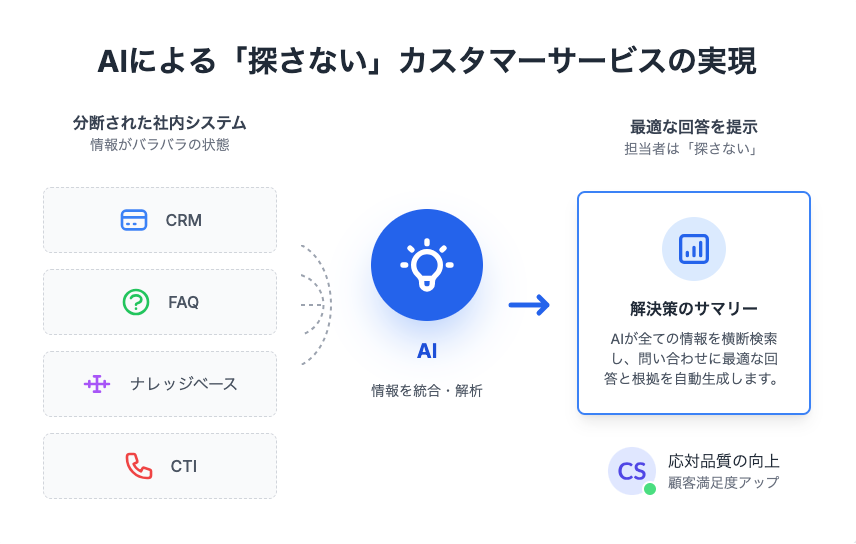

分断された情報と業務を“つなぐ”ための解決策 AIと社内システムを連携させるためには、単にAIを導入するだけでなく、AIが社内のデータやシステムに安全かつ効率的にアクセスできる仕組みが必要です。

ここで注目されているのが MCP(Model Context Protocol) という技術です。

AIと社内システムをつなぐ「MCP」とは?

MCP(Model Context Protocol)は、AIと社内システムを安全に“橋渡し”するための仕組みです。これによりAIは、ERP、経営管理・予算管理、BI、情報系(ポータル/文書管理/議事録など)に横断的にアクセスし、「探す」「まとめる」「答える」といった作業を自動化できます。

たとえば、AIに「A事業の今月の実績と予算差異、主要要因と関連資料を確認したい」と尋ねると、AIはMCP経由で各システムから必要なデータとドキュメントを収集し、要点を整理して提示します。人は集計や突合ではなく、仮説検証や打ち手の検討に時間を使えるようになります。

セキュリティ面でも安心です。MCPでは、AIが触れられるデータ範囲を最小権限で細かく設定でき、監査ログで「誰が・いつ・何にアクセスしたか」を追跡可能。機密度の高い資料もポリシーに沿って安全に扱えます。さらに、いま使っているERP/予算管理/BI/情報系を入れ替える必要はありません。AIがそれらと“会話”できる窓口を用意するだけなので、現場負担を最小限に導入できます。

要するにMCPは、AIが経営企画部で実務的に力を発揮するための土台です。分散した情報を横断し、根拠付きで素早く意思決定へつなぐ――そのための基盤がMCPです。

▶︎MCPについて詳しい記事はこちらをご参照下さい!

AI×社内システムによる経営企画部の業務効率化と活用シナリオ

経営企画部でAI×社内システム連携を「明日から試せる実務」に落とし込むために、効果が早く見え、既存フローを大きく変えずに導入できる6つの型を提案します。

いずれも既存システムを置き換えずにで始められ、根拠提示(参照元・時点・ロジック)とガバナンス(最小権限・監査ログ)を前提に設計されています。

選定基準はシンプルです。

①成果が定量評価できる

②90日以内に小さく実装して横展開できる

③人の判断を置き換えずドラフト化・通知・承認

で支援する。以下の5つは、経営企画部×AIの価値である「速さ×質×説明責任」を同時に引き上げる実践パターンです。

月次経営会議パックの自動生成

経営企画部の定例業務で最も時間を奪うのが、会議用資料の作成です。AIと社内システム(ERP/予算管理/BI/情報系)を連携させれば、PL・BS・CFの基礎数値に加えて、差異分析・要因分解・注記のたたき台まで自動生成できます。参照元リンクや取得時点が自動で付与されるため、説明責任や再現性も担保しやすくなります。

たとえば、営業部門の粗利率が想定より低下した場合、AIが価格要因・数量要因・ミックス要因の切り口で差異を分類し、該当する案件メモや施策ログへのリンクを添えて提示します。経営企画部は集計や貼り付け作業から解放され、仮説の妥当性検証や打ち手の優先順位付けに時間を振り向けられます。導入後は、資料作成工数や差戻し率、会議準備のリードタイムが目に見えて縮小し、会議そのものが“報告の場”から“意思決定の場”へと移行します。

予算編成・着地見込み(Forecast)の高速化

初期スクリーニングはスピードと網羅性が価値の源泉です。AIは公開情報や社内実績を横断し、成長性・収益性・安全性・シナジーといった共通指標で平準化した“1枚サマリ”を作成します。リスク観点(財務/法務/人材/競争)もテンプレートに沿って要点抽出され、根拠資料へのリンクがまとまります。

たとえば、想定ターゲット3社を同条件で並べて比較し、優先度の高い論点(売上構成の集中度、主要顧客の離反リスク、規制対応の負荷など)を短時間で可視化。経営企画部は深掘り対象の選定とデューデリジェンス計画に集中できます。導入効果として、一次メモ作成の所要時間が短くなり、採否判断までのリードタイムが平準化。役員レビュー前の準備が“根拠付きの論点整理”中心に変わります。

Forecastが遅れる主因は、前提条件の不一致と差分説明の手作業です。AI連携により、各部門の前提(数量・価格・為替・販促など)を標準フォームで収集し、前回からの差分を自動要約。その前提が見込み値に与える影響度も同時に試算します。

実務では、部門責任者が入力すると直ちに「前回比の差分」「影響額」「根拠リンク」が経営企画部に共有され、必要に応じて楽観/標準/悲観の3シナリオが並列で提示されます。議論は“数値合わせ”から“前提の妥当性と打ち手”の検討へと移り、承認までの往復も短縮。結果として、Forecastの更新サイクルは短くなり、見込み誤差や承認リードタイムの縮小が期待できます。

M&A初期スクリーニングの効率化

初期スクリーニングはスピードと網羅性が価値の源泉です。AIは公開情報や社内実績を横断し、成長性・収益性・安全性・シナジーといった共通指標で平準化した“1枚サマリ”を作成します。リスク観点(財務/法務/人材/競争)もテンプレートに沿って要点抽出され、根拠資料へのリンクがまとまります。

たとえば、想定ターゲット3社を同条件で並べて比較し、優先度の高い論点(売上構成の集中度、主要顧客の離反リスク、規制対応の負荷など)を短時間で可視化。経営企画部は深掘り対象の選定とデューデリジェンス計画に集中できます。導入効果として、一次メモ作成の所要時間が短くなり、採否判断までのリードタイムが平準化。役員レビュー前の準備が“根拠付きの論点整理”中心に変わります。

新規事業KPIの仮説検証サイクルを自動化

新規事業は、仮説→実験→学習の回転速度が成果を左右します。AIはKPIや実験ログ(施策・対象・期間・コスト・結果)を自動収集し、週次レビュー用の1ページ要約(成果・学び・次の仮説)を生成。異常値はアラートを発火し、担当割当・期限設定・エスカレーションまで自動で流します。

現場では、たとえばキャンペーンのABテスト結果が集計されると、AIが勝ち筋の示唆と不足データを提示。経営企画部は仮説の修正や投資配分の見直しに即着手できます。これにより、週次回転率の向上、仮説から施策着手までの時間短縮、学習の蓄積件数増といった“進化のスピード”を高められます。

経営管理の異常検知・差分アラート(部門横断)

財務・販売・在庫・生産などKPIの縦割りを越え、AIが統計的な異常や急変、不整合を検知します。たとえば在庫回転の急低下や受注残の急増が検知されると、AIは影響額の推定と関係部門の候補を提示。通知→担当割当→期限設定→エスカレーションのワークフローが自動で走ります。

経営企画部は、根拠を素早く確認しつつ初動をリード。解消後は振り返り記録が蓄積され、再発防止の知見として生かされます。導入後は、検知から初動までの時間短縮、アラートの解消リードタイムの短縮、真陽性率(有効率)の向上が見込まれ、全社の“気づきと対処”が体系化されます。

融資向け事業計画書の自動ドラフトと与信根拠作成

融資の可否は、計画の整合性と返済可能性の説明にかかっています。経営企画部がAIと社内システム(ERP/予算管理/情報系)を連携させると、過去実績と最新Forecast(着地見込み)から資金繰りと返済計画までを一気通貫で下書き化できます。参照元リンクや取得時点、計算ロジックを自動付与することで、金融機関への説明可能性が高まり、面談準備の往復を大幅に削減します。

実務の流れはシンプルです。まず、AIがMCP経由でPL/BS/CFの過去3〜5年分と当期の予算・見込みを取得。次に、資金繰り表と返済計画(元利均等・元金均等などのパターン)を自動生成し、主要な与信指標—例:DSCR(債務返済余力を示す倍率のこと)、ICR(利息支払能力を示す指標)—を算出します。併せて、売上−5%や原価+3%、為替±5円といった感応度分析(前提の変化が結果に与える影響を見る手法)を行い、耐性のある計画かを可視化します。仕上げに、事業概要・強みとリスク・資金使途・主要KPI・対策を本文ドラフトとして整形します。

これらのシナリオは、御社で導入済みのシステム環境によって、実現のしやすさが変わってきます。 「これ、うちでも実現できるかも?」「こういう働き方ができたら本当に助かる!」と感じられた方は、ぜひスノーリーズ株式会社までご相談ください。導入可能性を丁寧にヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。

他の部署と共通点と位置付け(営業・総務・人事・CS・経理・経営企画)

共通点:「つなぐ(MCP)→自動化(RAG/ワークフロー)→判断(根拠付き)」

本シリーズは部門ごとの事情は異なっても、設計骨格は同じです。

MCPで既存システムを“既存システムを置き換えずに”横断接続し、

RAG+ワークフローで要約・ドラフト・承認/通知/タスク化を標準化、

参照元・時点・計算ロジックを添えた“根拠付き判断”に収束させます。

この骨格により、「人は考える・決める」「AIは探す・まとめる・起票する」を徹底できます。

部門別の焦点と代表シナリオ

営業(参考:営業編)

主な連携:SFA/CRM、見積・契約、MA、ファイル/ナレッジ

焦点:商談速度と成約率、パイプライン精度

代表シナリオ:案件要約の自動作成、提案書ドラフト、失注要因の横断分析

KPI例:一次返信時間、受注率、案件停滞期間の短縮

参考記事:https://www.ai-box.biz/post/ai-sales-system-gyoumukourituka

総務(参考:総務編)

主な連携:社内ポータル、申請ワークフロー、規程集、FAQ

焦点:問い合わせ一次解決、規程の更新/周知、全社アナウンスの即時性

代表シナリオ:規程RAGによる即時回答、申請ルート自動判定、配信・既読管理

KPI例:一次回答率、処理時間、問い合わせ再発率

参考記事:https://www.ai-box.biz/post/ai-system-integration-soumu

人事(参考:人事編)

主な連携:ATS(採用)、LMS(学習)、人事評価、勤怠・就業、FAQ/規程

焦点:採用の充足と質、オンボーディング、評価運用の平準化

代表シナリオ:求人票ドラフト、候補者要約、入社手続き・研修の自動案内、評価コメントの骨子生成

KPI例:充足率、内定辞退率、オンボーディング完了率、問い合わせ一次解決率

参考記事:https://www.ai-box.biz/post/ai-system-integration-jinji

カスタマーサクセス(参考:CS編)

主な連携:チケット/問い合わせ、CRM、製品ヘルプ、リリースノート、利用ログ

焦点:一次解決率と応答速度、解約率低減、拡張提案の機会創出

代表シナリオ:ナレッジRAGでの自動回答、障害時アナウンスの即時ドラフト、健康スコアの異常検知→エスカレーション

KPI例:一次解決率、平均応答時間、解約率/拡張率

参考記事:https://www.ai-box.biz/post/ai-system-integration-customer-success

経理(参考:経理編)

主な連携:会計/ERP、請求・支払、証憑管理、経費精算

焦点:月次早期化、照合・消し込み、証憑と仕訳の整合、法対応

代表シナリオ:仕訳ドラフト、照合の自動化、月次パックの基礎出力、法改正の要点反映

KPI例:月次締め日数、消し込み自動化率、仕訳修正率

参考記事:https://www.ai-box.biz/post/ai-system-integration-keiri

経営企画部(本記事)

主な連携:ERP、経営管理・予算管理、BI、情報系(議事録・方針・資料)

焦点:速さ×質×説明責任の同時達成

代表シナリオ:会議パック自動ドラフト、Forecast差分要約、M&A一次メモ、仮説検証ダッシュボード、異常検知と差分アラート、(拡張)融資向け事業計画書ドラフト

まとめ

経営企画部の生産性を押し下げているのは、個々人の努力不足ではなく、分断されたシステムと手作業に依存した運用という“構造”だと感じます。資料作成や差異説明に追われるほど、「仮説を立て、検証し、全社を前へ進める」という本質業務は後回しになりがちです。だからこそ、AIと社内システムを前提に“つなぐ・標準化する・自動化する”へ舵を切ることが、経営企画部の価値をもう一段引き上げる近道だと考えます。

同時に、変革への抵抗があることもよく分かります。完璧主義や品質担保は経営企画部の美徳ですが、その美徳が“人手の橋渡し”を常態化させてきた面も否めません。最初から大規模刷新を狙うのではなく、既存システムを置き換えず、最小の改修で月次会議パックやForecast差分といった小さな勝ちを積み上げる。根拠提示と監査性をセットで設計し、安心して任せられる範囲から自動化を広げていく。これが、現場の納得と成果の両立につながります。

経営企画部は、全社の速度と質を左右する要の機能です。AIと連携した運用に切り替えることで、「数字を作る部門」から「判断のプラットフォーム」を築く部門へ。今日の一歩が、来月の会議、来期の投資判断、そして中期戦略の実行力を確実に変えていくはずです。

本記事で述べた“つなぐ→標準化→自動化”を、現場負荷を抑えて始めたい方へ。

AIboxは、ERP・経営管理/予算管理・BI・情報系と連携し、横断検索と根拠提示(参照元ファイル・取得時点・計算ロジックの提示)を標準機能として備えています。RAGによりマニュアルやFAQ、会議資料、過去の問い合わせデータを根拠に回答し、属人化を抑制しながら、月次会議パックのドラフト、Forecastの差分要約、M&A一次メモ、異常検知の通知→タスク化までを一連で支援します。

まずは小さなスコープでのPoC(例:売上・粗利の差異分析の自動ドラフト)から。実際のデータ接続イメージ、権限設計、監査ログ、運用ルールまで、デモで具体的にご覧いただけます。ご相談・お問い合わせは下記からお気軽にお声がけください。

AIboxは、各種社内システムやSaaSに“後付け”で接続し、参照元を明示した回答を返すため、品質・スピード・説明責任を同時に高めたい経営企画部の導入に適しています。

.jpg)

コメント