カスタマーサクセス部の品質を高める!AI×社内システムで業務フローを再設計

- 2025年8月27日

- 読了時間: 18分

更新日:2025年8月28日

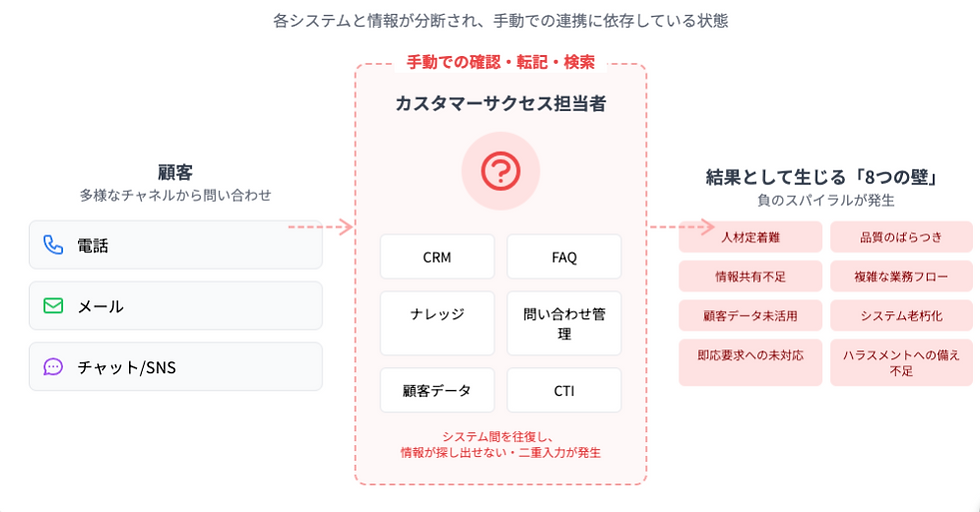

カスタマーサクセスの現場で、検索に時間を奪われ、回答の根拠集めに追われ、担当者ごとに応対品質がばらつく——そんなお悩みはありませんか。新人教育に工数がかかり、ベテランに依存する体制では、人材定着も難しくなります。問い合わせが増える一方で、エスカレーションは渋滞し、カスタマーハラスメント(不当要求や過度なクレーム)への備えも十分とは言い切れない。結果として、一次解決率の低下や再問い合わせの増加が、顧客満足とチームの生産性を同時にむしばみます。

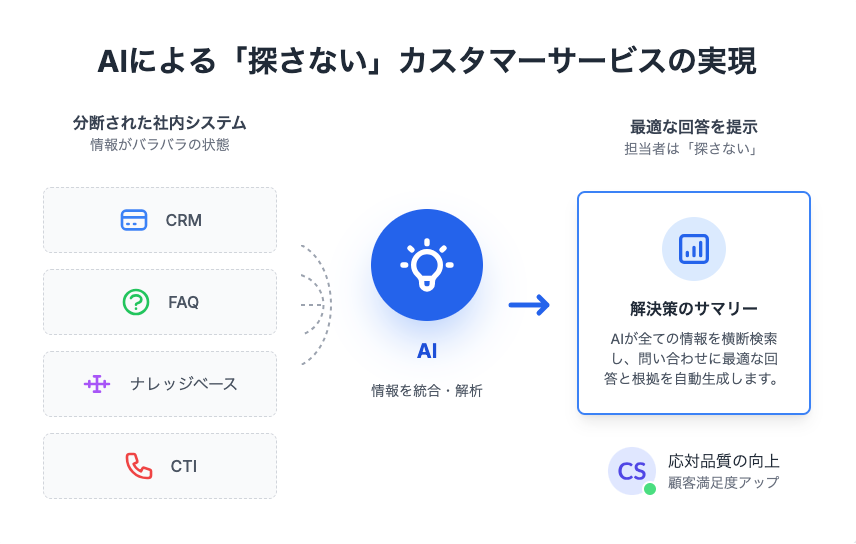

その背景には、問い合わせ管理・CRM(顧客関係管理)・FAQ/ナレッジベース・CTI(電話とシステムの連携)といった社内システムが分断され、担当者が“探す”“確かめる”“転記する”を繰り返す構造があります。表現の揺れで検索が難しく、最新の手順や既知事象に辿り着けない——この「探す時間」が、対応のばらつきと遅延を生み、教育コストと離職リスクを押し上げています。

本記事は、その悪循環を断ち切るためにAI×社内システムで実現する「探さない対応」を提案します。この記事を読めば、なぜ改善が進まないのか、原因の整理から、AIを活用した実装設計まで、現場で「今日から変えられる」具体策の全体像をお伝えします。

カスタマーサクセス部の現状課題の整理:カスタマーサクセスに共通する8つの壁

多くのカスタマーサクセス現場では、担当者の定着難や対応品質のばらつき、情報の分断、複雑な業務フローが日常化しています。顧客データは活用し切れず、老朽化したシステムが迅速対応を阻み、カスタマーハラスメントへの備えも不十分です。ここでは、AI導入前に立ちはだかる“8つの壁”を具体化し、何が「探さない対応」の実現を妨げているのかを整理します。

カスタマーサクセス部に人材が定着しにくい—教育コストと現場負荷の増大

採用難の中、カスタマーサクセス(CS)では新人の立ち上がりに時間がかかり、OJT依存で教育コストが膨らみやすくなっています。標準化された手順や検索不要の情報提示がないため、業務の理解が属人に偏り、離職が発生すると再び教育負荷が現場に跳ね返りやすいのです。結果として、採用・育成・離職の負のループが固定化しやすくなっています。

対応品質のばらつきと一次解決率の低下

担当者の経験差がそのまま応対結果に出やすく、一次解決率(FCR:First Contact Resolution)や平均処理時間(AHT:Average Handle Time)がばらつきやすくなっています。根拠が明示されたプレイブックや事例の即時参照が難しいため、同じ問い合わせでも回答が揺れ、再問い合わせやエスカレーションが増えやすい傾向にあります。

情報共有不足—ナレッジと最新告知の断絶

FAQ・マニュアル・既知事象の管理が分散し、更新の遅れや版ずれが生じやすくなっています。現場が使う「言い回し」と文書の表現が一致せず、検索に時間を要することで共有が進みにくいのです。結果、個人メモや口伝が横行し、組織としての学習が蓄積されにくくなっていると感じられるでしょう。

複雑な業務フロー—システム往復と二重入力

問い合わせ管理、CRM、FAQ、CTI(Computer Telephony Integration:電話とシステムの連携)を行き来し、同じ情報を何度も入力・確認するフローが定着しやすくなっています。画面や用語の不統一、権限差による見え方の違いが、手戻りと入力ミスを誘発し、処理時間とストレスを増幅させやすい状況です。

顧客データの未活用—行動・属性・履歴を価値に変換できていない

行動ログ、購買履歴、問い合わせ履歴が散在し、解約率(チャーン)やLTV(顧客生涯価値)の改善に活かし切れていない場面が見受けられます。問い合わせの文脈と過去事例、契約・利用状況を統合できないため、適切な提案や先回り支援が難しく、アップセル機会も取り逃しやすいのではないでしょうか。

システム老朽化と拡張性不足

検索精度やUIが古く、APIやWebhookが未整備で周辺ツールとの自動連携が困難になりがちです。権限管理や監査ログも限定的で、改善のためのデータ取得やA/Bテストが進みにくく、新しい運用やAI活用のための基盤拡張が遅れやすくなっています。

即応要求の高まりとチャネル増への未対応

電話、メール、チャット、SNSなどチャネルが増える一方、オムニチャネル(複数窓口を横断した一貫対応)設計が追いついていないケースもあるでしょう。SLA(Service Level Agreement:合意した応答・解決水準)順守のための優先度制御や自動ルーティングが弱く、待ち時間と取りこぼしが発生しやすくなっています。

カスタマーハラスメントへの備え不足

過度な要求や威圧的言動への対応基準が曖昧で、記録・遮断・エスカレーションの標準手順が整っていないケースが見受けられます。現場任せの判断が担当者の心理的負担を高め、離職やメンタル不調の要因になりやすいのです。証跡の不足は、社内外の説明責任にも影響しやすいでしょう。

課題発生の原因分析:カスタマーサクセス部はなぜ改善が進まないのか

現場の努力やFAQ追加だけでは、品質のばらつきや対応遅延は解消しきれません。根本には、問い合わせ管理・CRM・FAQ・CTIが分断されたままの構造的な問題があります。ナレッジの鮮度低下、用語揺れによる“探す時間”の増大、KPI(AHT・FCR・CSAT等)と運用が断絶した状態、さらに権限・監査・セキュリティ設計の制約が、横断的な改善を阻みます。ここでは、改善を難しくしている要因を整理し、部分最適から全体最適へ転換するための前提条件を明らかにします。

データとプロセスの分断(問い合わせ管理・CRM・FAQ・CTIの非連携)

問い合わせ管理、CRM、FAQ/ナレッジ、CTIが個別最適で設計され、IDや項目定義も不統一のままになっています。参照先が分かれるため文脈がつながりにくく、重複入力やコピーミスが起きやすくなっています。APIやWebhookが未整備だと自動連携が難しく、担当者の往復作業が常態化しがちです。例えば、CTIの着信ポップからCRMのコンタクトが一意に紐づかず、問い合わせ管理への起票を手入力で行いがちになっています。さらには、FAQはマーケ表記・CRMは製品コードといった表記揺れが生じ、検索に時間がかかりやすくなるなど、通話要約は問い合わせ管理、契約変更はCRMと記録先が分かれて履歴を追いにくくなりやすいのです。

ナレッジ鮮度と信頼性の低下(版ずれ・重複)

同じ内容が複数の保管場所に散在してしまいやすいのです。更新責任や承認フローがあいまいになりやすく、版ずれが起きがちです。タグやメタデータの統制も弱く、古い手順が残存してしまい、どれが正か判断しづらい状況になりやすいでしょう。

“探す時間”の増大(キーワード依存・表現揺れ)

製品名の略称や旧称、俗称といった表現の揺れに検索が追随しにくくなっています。必要な根拠への到達に時間がかかりやすく、平均処理時間が伸びてしまうのです。検索式に依存した運用は、どうしても属人化しやすい傾向にあります。

KPI連動の弱さ(AHT/FCR/CSAT/NPS/CES)

KPIが運用に紐づきにくい状況となっています。AHT(平均処理時間)、FCR(初回解決率)、CSAT(顧客満足度)、NPS(推奨度)、CES(解決容易性)を計測しても、対応手順やナレッジ改善に自動で反映されにくく、現場の学習ループが形成されにくいと感じられるでしょう。

権限・監査・セキュリティ設計のボトルネック

部門ごとに権限設計が異なり、個人情報のマスキングや操作ログの粒度も統一されていないことが多いのです。監査証跡が分散すると横断連携の承認が下りにくく、「安全のための分断」が固定化しやすくなっています。その結果、自動化や統合の企画がセキュリティ懸念で止まりやすくなっています。

カスハラ判断の即時導線欠如(記録・遮断・エスカレーション)

不当要求や威圧的言動を検知・記録・遮断する標準手順が整っていないケースが少なくありません。録音やテキスト化の証跡がCRMに結びつかず、法務や上長へのエスカレーションも遅れがちです。現場の心理的負担が高まり、離職や紛争リスクが増えやすくなっています。

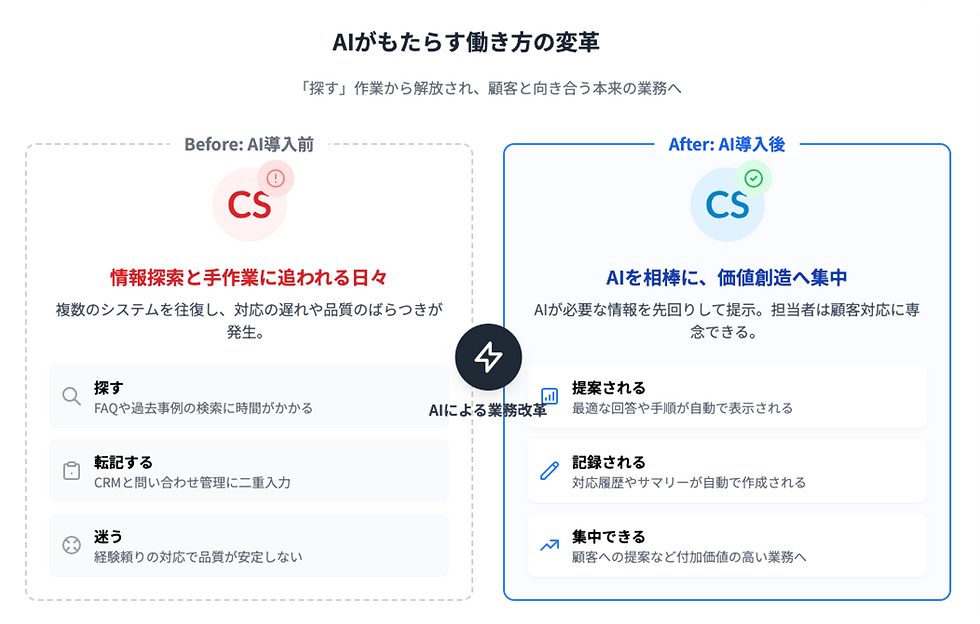

カスタマーサクセスの現場、こんなふうに働けたらと思ったことはありませんか?

毎日の顧客対応の中で、「着信の瞬間に顧客を特定できれば…」「最新の手順やFAQが自動で並べば…」「記録や起票にあんなに時間をかけずに済めば…」と感じたことはありませんか。あと一歩のところで検索や確認に追われてしまい、対応そのものに集中しにくくなっているのです。

そんな“あと一歩”の理想は、実は多くのカスタマーサクセス担当者が口にする共通の悩みでもあります。問い合わせ管理やCRM、FAQ・ナレッジ、CTIを活用していても、全体の流れが滑らかにならず、肝心の判断や文書作成は“人力”のままになりがちなのです。

もし、これらのツールが裏側でつながり合い、AIが状況に応じて「次に何をすべきか」を示してくれたらどうでしょうか。着信時点で顧客特定と要件の見立てが提示され、該当FAQや手順書、回答ドラフトが根拠付きで自動表示されるようになったら。会話の要約やタグ付けは自動で記録され、CRMと問い合わせ管理が同時に更新されていったら。カスタマーハラスメントの兆候が検知され、定型の注意喚起文とエスカレーションの導線が即座に案内されるようになったら。

そんな理想の働き方が、現実のものになっていくとしたらいかがでしょうか。次の章では、AIと社内システムを“つなげる”というアプローチで、この理想をどのように実装していくのかをご紹介していきます。

AI×社内システム連携が変える経理の働き方

上で描いた「こんなふうに働けたら――」は、単に新しいツールを導入するだけでは実現しきれないのです。必要なのは、問い合わせ管理・CRM・FAQ/ナレッジベース・CTI、そしてチャットやメールといった複数チャネルに散らばった情報を一貫した流れで“つなぐ”仕組みになります。

ここで注目されているのが、AIと社内システムを連携するアプローチです。

AIが文脈を理解し、必要な情報や次の一手を自動で提示できるようになることで、カスタマーサクセスの働き方そのものが滑らかになっていくはずです。

分断された情報と業務を“つなぐ”ための解決策

AIと社内システムをつなぐには、AIを入れるだけでなく、AIが社内のデータや業務システムへ安全かつ効率的にアクセスできる基盤が欠かせないのです。ここで鍵となるのが、MCP(Model Context Protocol)になります。

MCPを用いると、権限や監査ログを担保しながら、AIが状況に応じて最適なデータ源や機能(例:顧客特定、FAQ参照、起票・更新、エスカレーション)を選び取りやすくなります。結果として、「探さずに対応できる」運用へ段階的に近づける土台が整っていく想定です。

▶︎MCPについて詳しい記事はこちらをご参照下さい!

AIと社内システムをつなぐ「MCP」とは?

MCP(Model Context Protocol)は、AIと社内システムをつなぐ“橋渡し役”の仕組みです。LLM(大規模言語モデル)が問い合わせ管理・CRM(顧客関係管理)・FAQ/ナレッジ・CTI(電話とシステムの連携)などへ安全にアクセスし、「探す」「まとめる」「答える」を自動化できるようにする考え方になります。

例えば、AIに「B社の直近30日の問い合わせ傾向と一次解決率を知りたい」と依頼すると、AIはMCPを通じて問い合わせ管理やCRM、FAQの参照履歴を横断し、チャネル別件数、主要トピック、FCR(初回解決率)、参照されたFAQ、再問い合わせの要因候補までを要約して提示してくれるイメージです。続けて「未解決の高優先チケットと次の一手を示して」と伝えると、関連ナレッジと手順書の根拠リンク付きで、担当者・期限・推奨対応案を並べ替えて示しやすくなっています。

さらに、セキュリティ面も安心です。MCPではAIが触れられるデータ範囲を権限ロールごとに細かく設定でき、個人情報のマスキングや操作ログ(監査証跡)の取得も前提にできます。既存の問い合わせ管理やCRM、CTIを入れ替える必要はなく、AIがそれらのシステムと“会話できるようにする”だけなので、現場の負担を最小限に抑えながら段階導入しやすくなっています。

MCPは、AIがカスタマーサクセス部門で実用的に力を発揮するための基盤技術と言えるはずです。

AI×社内システムで「探さない対応」を実装する

カスタマーサクセスの生産性と品質を同時に高めるには、AIが文脈を理解して必要情報を自動で呼び出し、担当者は一画面で迷わず進められる設計が欠かせないと考えています。問い合わせ管理・CRM・FAQ・CTIをばらばらに操作するのではなく、対話を起点に情報取得と処理を連続させることで、“探す時間”を業務価値へ置き換えやすくなっていきます。

また、同じAI基盤でも、ねらう成果により設計の重心は変わりやすくなっています。以下の六つの領域で要件を切り分けると、導入と改善の道筋が描きやすくなります。

AIで情報を横断的に検索・活用できる(ナレッジ活用強化)

これまでカスタマーサクセス担当者は、問い合わせ管理で履歴を確認し、FAQやマニュアルを別画面で探し、必要に応じて過去チケットや製品リリースノートまで遡るなど、複数のシステムを行き来していました。表記揺れやキーワード選定に左右され、必要な根拠に素早く辿り着きにくい状況になりがちです。

AIを導入し、FAQ/ナレッジベース、ドキュメント管理、問い合わせ管理、CRM(顧客関係管理)と連携することで、必要な情報を横断的に検索し、出典リンク付きで瞬時に提示できるようになります。例えば「B社の“E101”エラーの最新対処と影響範囲を知りたい」と尋ねると、AIが関連FAQ、手順書、既知事象、最新のリリースノートを参照し、要点を要約して提示してくれるのです。

着信と同時に文脈が整う(リアルタイム支援)

従来は電話やチャットの着信後に、顧客特定や直近のやり取りの確認、契約・利用状況の把握に時間がかかっていました。担当者はまず“探す”ところから始めるため、本題に入るまでのリードタイムが長くなりがちです。

CTI(Computer Telephony Integration:電話とシステムの連携)やチャット基盤と、問い合わせ管理・CRM・FAQをAIでつなぐことで、着信と同時に顧客同定、直近履歴、該当手順や注意点が一画面に整って提示されます。例えば「いま接続中のC社からの通信遅延について」と伝えるだけで、対象環境、ステータスページ、関連FAQ、暫定対応の手順が並び、担当者は迷わず案内を始められるようになっています。

AIで応対品質を均一化できる(品質標準化)

担当者の経験差が応対に現れやすく、同じ問い合わせでも案内や表現がばらつくことがありました。テンプレートの更新も属人的になり、改善が現場に定着しにくい状況になりがちです。

AIとワークフロー基盤、テンプレート管理、A/Bテスト環境、KPIダッシュボードを連携させることで、案件種別に応じた**プレイブック(標準手順)**と回答ドラフトが自動で提示されます。文面のA/B検証結果や一次解決率(FCR)、平均処理時間(AHT)の差分が可視化され、より効果の高い案内へ自然と収束しやすくなっています。結果として、新人でも一定品質で応対しやすい環境が整っていくのです。

AIで記録と起票が自動で整う(自動ドキュメンテーション)

対応後の要約やタグ付け、問い合わせ管理やCRMへの記録・更新は、どうしても手作業に頼りがちでした。二重入力や記録漏れが発生し、後から履歴を追いにくくなることも起きやすくなっています。

通話録音や音声認識(STT:Speech-to-Text)、チャット履歴とAIを連携させることで、会話の要約、論点、製品・症状・対応の抽出、タグ付けまでが自動で整い、問い合わせチケットとCRMが同時更新されます。例えば「本日のD社の障害相談を要約して関連チケットに追記して」と依頼するだけで、必要項目が起票され、次回の再問い合わせにも素早く備えられるようになっています。

カスハラに一貫して対処できる(カスハラ対応)

過度な要求や威圧的言動が見られた際、現場の判断に委ねられ、記録やエスカレーションが遅れがちになることがありました。証跡の不足は、組織としての説明責任を果たしにくい状況を招きやすくなっています。

CTI/チャット基盤と、トキシック発話検知モデル、ポリシー管理、定型文テンプレート、法務・上長への連携先をAIでつなぐことで、NGワードの検知と段階的な注意喚起、エスカレーションの導線が即時に提示されます。録音・文字起こし・操作ログも自動でひもづくため、担当者の心理的負担を下げつつ、一貫した対応が取りやすくなっています。

先回りの提案と離脱抑止ができる(予測活用)

問い合わせや行動履歴が分散し、離脱兆候や再発確率の把握、適切なアップセル提案が後手に回ることがありました。改善の糸口が見えても、実行に必要なデータがそろわないケースも少なくありません。

DWH(データウェアハウス)やCDP(顧客データ基盤)、問い合わせ管理・CRM、プロダクト利用ログ、MA(マーケティングオートメーション)とAIを連携させることで、離脱兆候や再発確率のスコア、次に強化すべきFAQの候補、状況に合ったアップセル案内が自動で提示されます。例えば「E社の更新月に向けて、再発の多い設定ミスを解消するガイドを送って」と依頼すると、対象セグメントの抽出から案内文ドラフトの提示、配信予約までを一連で支援できるようになっています。

ChatGPT の回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は確認するようにしてください。

これらのシナリオは、御社で導入済みのシステム環境によって、実現のしやすさが変わってきます。 「これ、うちでも実現できるかも?」「こういう働き方ができたら本当に助かる!」と感じられた方は、ぜひスノーリーズ株式会社までご相談ください。導入可能性を丁寧にヒアリングし、最適な提案をさせていただきます。▶︎https://www.ai-box.biz/

AI導入事例

RAGによるメール回答の自動下書き:三井住友カード × ELYZA

キャッシュレス普及に伴い、問い合わせが月間50万件規模へと増え、応対品質の維持と処理能力の向上が急務となっていました。メール対応はとくに時間を要し、現場の負荷が高まりやすい状況でした。生成AI×RAG(検索拡張生成)で社内データを横断検索し、メール回答の草案を自動生成する仕組みを本番導入しています。まずはメールから着手し、人の確認を挟む段階導入(ヒューマン・イン・ザ・ループ)で品質を担保しながら、将来的にチャット対応へも展開する構成になっています。

導入効果

メール回答の所要時間について「最大60%短縮」を目標に掲げ、2024年6月末から本番利用を開始しています。

運用後はRAG改善の継続で「有用」と評価される回答が46%→85%へと向上し、生産性が約2倍に改善したと報じられています。

高セキュリティ要件のもとでのRAG実装という点が評価され、段階的な適用範囲拡大につながっています。

膨大な返信テンプレートから最適解を即提示:星野リゾート

5,000点を超える返信テンプレートがブランド・施設ごとに散在し、新人が必要な文例へ到達するまでに時間を要しやすく、属人化と品質のばらつきが生じやすい状況でした。オペレーター支援ツールを導入し、高度検索と生成AIで最適テンプレートと返信ドラフトを即時提示する体制にしています。新人でもブランドトーンに沿った下書き作成がしやすい運用へと移行しています。

導入効果

テンプレート活用が容易になり、2024年4月入社の新人が早期に独り立ちし、一部でベテランを上回る件数を処理するなど「早期戦力化」が実現しやすくなっています。

自動返信の検証も進み、普遍的問い合わせ領域では正答率80%を目標に運用を拡大しています。

メール業務の属人性が下がり、品質の均一化と処理スピードの向上が両立しやすくなっています。

来店予約の完全自動化と完了率向上:NTTドコモ

ドコモショップの来店予約は年間約700万件が電話経由となり、約95万時間のスタッフ稼働を要していました。つながりにくさが機会損失につながる懸念もありました。

CRMと連携するボイスボット「AI電話サービス」を全国2,300店舗で展開し、顧客識別と予約を自動で完結する仕組みを整えています。段階導入の中で対話設計を磨き込み、完了率のボトルネックを改善しています。

導入効果

予約電話の約50%をAIが完結する運用となり、年間で16.5万〜47.3万時間の稼働削減効果を見込むとされています。

CRM連携の強化により、予約完了率は37%→54%へと大幅に向上しています。

24時間365日の自動受付で取りこぼしが減り、顧客利便と店舗負荷の両面で改善が見込まれています。

まとめ・今後のアクション

ここまで見てきたように、カスタマーサクセスの“探す・確かめる・転記する”という負荷は、AIと社内システムをつないで探さない対応へ置き換えることで、ぐっと軽くなっていきそうです。ポイントは、対話エージェントと根拠提示型RAGで「なぜその回答なのか」を示しながら、一画面思考で〈参照→要約→提案→自動起票・更新〉を途切れさせないことだと考えています。権限や監査をきちんと保ちながらAIが必要データへアクセスできるようにするために、MCPのような連携基盤を併用しておくと、現場での運用が回りやすくなっていくでしょう。

私も問い合わせ対応をした経験から、複数のタブを行き来して根拠を集め、最後に手作業でチケットを整える作業をしていました。FAQの表記揺れに引っかかって検索に時間がかかったり、同じお問い合わせでも担当者によって案内が微妙に違ってしまったり——そんな小さな“差”が積み重なって、対応のスピードと安心感を削っていたように思います。クレームが続いた日は、記録とエスカレーションが後ろ倒しになり、気持ちの切り替えが難しくなることもありました。

もちろん、AIによってすべてが完全自動になるわけではありませんし、人の判断が要る場面は必ず必要です。ただ、小さな自動化を積み重ねるだけでも、チーム全体の学習速度が上がり、一次解決率がじわりと底上げされていくのではないかと考えます。カスハラ対応についても、定型の注意喚起文とエスカレーション導線がその場で提示されるだけで、落ち着いて対応ができるようになるのではないかと思います。

もし、いま目の前で同じ悩みに向き合っていらっしゃるなら、まずは“根拠が出るFAQの最小実装”から始めてみるのが良さそうです。小さく始めて、データで確かめて、次の一歩を重ねていく——その進め方が、CSの現場にはいちばん合っているのではないでしょうか。

AI連携の実装には、既存システムを活かしながら横断検索・自動応答・根拠提示を段階導入できる基盤があると進めやすくなっています。AIboxは、問い合わせ管理・CRM・FAQ・社内ファイルなどと連携し、RAGによる根拠付き回答と参照元の自動提示に対応しています。担当者の属人化を抑えつつ、カスタマーサクセスの標準化と迅速化を後押ししやすくなっています。導入の考え方やユースケース設計のご相談は、下記よりお気軽にお声がけください。お問い合わせ先:https://www.ai-box.biz/

——本稿のポイントは、カスタマーサクセスの仕事そのものをAIに置き換えるのではなく、人が価値を生む瞬間に集中できるよう“探す・確かめる”をAIに任せるという姿勢にあります。小さく始めて改善ループを回すことが、最短で成果に近づく道だと考えています。

.jpg)

コメント