【約4割の人がAI離れ】なぜ生成AIは業務現場で使われなくなるのか?

- 2025年6月7日

- 読了時間: 7分

更新日:2025年6月9日

自己紹介

スノーリーズ株式会社 代表取締役の石黒です。私たちはAIを活用して企業のDXを支援しています。会計システムとAIを連携しレポートを自動作成したり、AIを使った求人マッチングサービスの開発にも取り組んでいます。現場の課題に正面から向き合い、実際に使えるソリューションを提供してきました。

はじめに

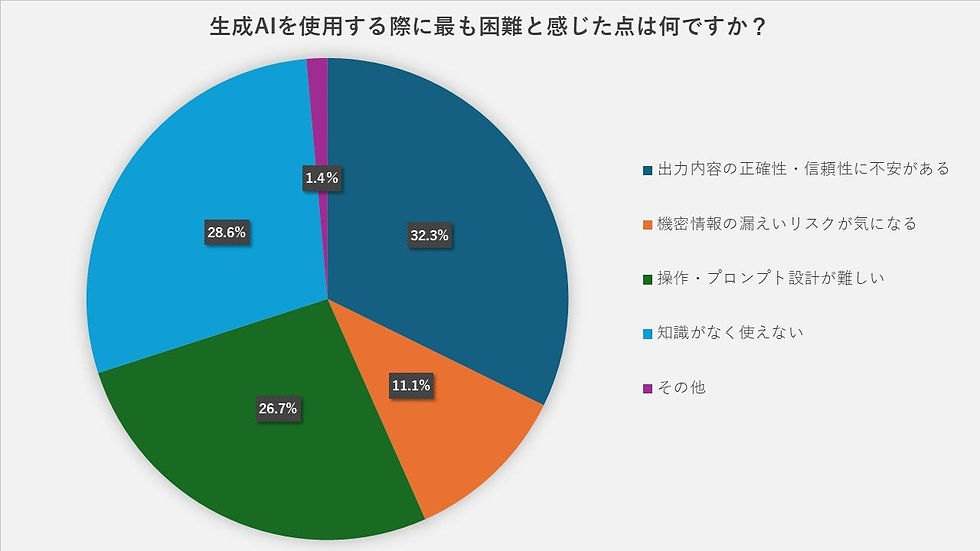

「生成AIを業務で使ったことがあるが、今は使っていない」──管理部門のビジネスパーソンには、こうした人が一定数存在します。独立系SIer・システムサポート(石川県)が行った調査結果からも、その実態が見えてきました。使わなくなった理由として最も多かったのは「うまく使えず自然消滅」。つまり、思うように活用できずフェードアウトしてしまったわけです。

この調査は2025年5月に、人事・総務・法務に関わるビジネスパーソン2140人を対象に実施されました。生成AIを業務に使ったことがある人は全体の約4割。そのうち今も使っている人は約6割(全体の24.8%)、一方で「今は使っていない」と答えた人は約4割(全体の15.6%)でした。

使わなくなった理由としては、「うまく使えず自然消滅」(全体の10.8%)、「会社の規定で使用不可」(全体の4.8%)が目立ちます。

うまく使えなかった理由に挙げられたのは、「出力内容の正確性や信頼性に不安がある」「操作・プロンプト設計が難しい」「社内文書を読ませても要点がつかめない」「ファイル読み取りがうまくいかない」といった声です。

一方で、業務でAI活用を続けている企業では「社内ルールが整備されている」「マニュアル・議事録・FAQなど定型文書に活用している」「AIに聞けばすぐ答えが出る環境が整っている」といった成功例が聞かれました。

なぜ多くの現場では生成AIの活用が定着せず、逆に一部の企業ではうまくいっているのか。ここから、その本質を掘り下げていきます。

第1章 なぜ生成AIは使われなくなるのか?

1.1 プロンプト格差問題

生成AIは入力(プロンプト)次第で出力結果が大きく変わります。ITエンジニアやデザイナーといった職種なら慣れていますが、一般事務職にとってプロンプト作成は容易ではありません。テンプレートもないままでは、なかなか使いこなせないのが現実です。このプロンプト格差が、現場での活用定着を阻んでいます。

1.2 ドキュメント・データの非構造問題

製造業の現場でよく使われる設計図やCADデータ。こうした非構造データをAIに正確に読み取らせるのは、現時点では難しいのが実情です。こうした領域で無理にAI導入を進めると、期待外れに終わってしまいます。しかし一方で、手書きアンケートや各種帳票をAI-OCRでデータ化する技術は実用段階に達しています。まずはこうした分野から着実に成果を出していくべきです。

1.3 心理的ハードルとブラックボックス問題

AIはなぜその回答を出したのかを説明しないため、ブラックボックスに見えがちです。これが現場に不安をもたらします。RAG(Retrieval-Augmented Generation)型AI──たとえばNoteBookLMのようなツールを使えば、回答に根拠となる情報を付与でき、透明性を高めることが可能です。

1.4 業務への無理な適用問題

生成AIは万能ではありません。複雑な推論や判断が必要な業務への適用は難しく、無理に導入を進めると逆効果になります。まずはFAQ対応や議事録作成といった、定型的でシンプルな業務からスタートするのが賢明なやり方です。

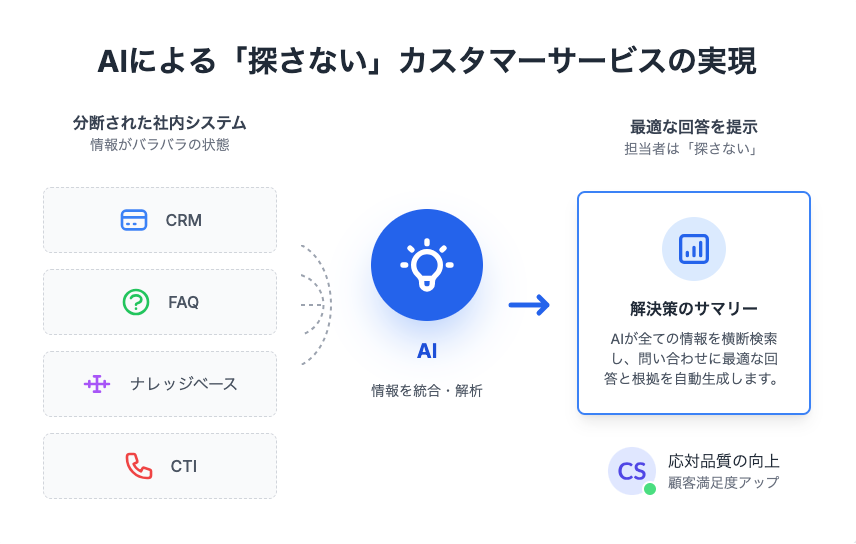

1.5 社内データと連携できない問題

生成AIが業務に役立たない最大の理由のひとつが、社内データにアクセスできないことです。AIが持っているのはインターネット上の一般知識に過ぎず、各社の会計、人事、営業、製造など、実務に直結するデータとはつながっていません。これでは現場のニーズに応えられるはずがありません。

第2章 生成AI活用を進めるために必要なこと

2.1 汎用ChatGPTを直接使わせない

汎用型のChatGPTをそのまま使わせると、プロンプト力の差が顕著に出ます。これを防ぐために、GPTsやDifyのようなカスタムツールを使い、プロンプトをテンプレート化し、入力をフォーム形式に制御すべきです。こうすれば、誰でも一定の品質を保ったアウトプットが得られます。

2.2 ドキュメント・ファイル最適化

AIが得意とするのはテキストデータです。Word、Excel、PDFといったドキュメントを、AIが理解しやすい形に整備することが重要です。設計図のような高難度データに挑むのは後回しにし、まずは半構造化データから攻めるべきでしょう。

2.3 RAG型AIの活用

NoteBookLMのようなRAG型AIを使えば、回答に根拠情報を付けることができます。これにより、なぜその答えが導き出されたかが明確になり、現場の不安を軽減することができます。

2.4 定型・単純作業への限定適用

まずはFAQ応答や議事録作成、マニュアル作成といった、成功確率の高い領域から導入するべきです。こうした小さな成功体験の積み重ねが、現場の信頼を醸成していきます。

2.5 社内データ連携の強化

社内データと生成AIを連携するために登場したのが、MCP(Model Context Protocol)です。MCPは、生成AIと社内システム・ツールを安全かつスムーズに連携させるための標準プロトコルです。

Claude Desktopアプリでは、MCPを使って以下のツールと連携できます。

連携対象 | 内容 |

Google Drive | 社内ファイルへの直接アクセス |

Dropbox | ドキュメントデータベース連携 |

Notion | 社内ナレッジベースとの統合 |

Confluence | 技術情報、社内Wikiとの連携 |

Github | ソースコード検索・レビュー支援 |

Slack | 社内コミュニケーションログとの統合 |

Zendesk | 顧客対応履歴へのアクセス |

Salesforce | 顧客・案件管理データとの連携 |

Jira | プロジェクト管理情報へのアクセス |

さらに、カスタム連携を設定すれば、会計データや人事データベース、基幹システム(ERP)、生産管理システム(MES)、営業支援システム(SFA)など、企業固有の情報資産にもアクセス可能になります。

これらの基幹システムや社内ツールと生成AIを連携させるには、どうしても個別のシステム開発が必要になってきます。簡単ではありませんが、その分、業務にピタリとフィットした最適なAI環境を作り上げることができます。自社専用にカスタマイズされたAI連携は、汎用ツールでは得られない圧倒的な使い勝手と効果を発揮します。

自社専用にカスタマイズされたAI連携は、汎用ツールでは得られない圧倒的な使い勝手と効果を発揮します。

弊社では本気でAIを用いたDXに取り組む企業様を募集しています。

どんな些細なことでも大丈夫です。

お気楽にお問い合わせください。

2.6 心理的安全性の確保

AIは万能ではなく、人間の補助役だという認識を社内で浸透させる必要があります。RAG型AIによって根拠の明示された出力を示すことで、現場に安心感をもたらし、活用を促進できます。

第3章 現場事例に学ぶ生成AIの活用と失敗

3.1 製造業

失敗例

CAD設計図の読解をAIに任せたが、精度不足で挫折

整備されていない設備マニュアルをそのままAIに入力し、要約失敗

成功例

生産ラインのトラブルFAQをRAG化し、即時対応を実現

紙の申請書や日報をAI-OCRでデジタル化し、事務作業を効率化

3.2 金融業

失敗例

契約書レビューをChatGPTに任せたが、法的精度が不足し使用停止

成功例

社内FAQ・規定集をRAG化し、即答体制を構築

会議録音を要約し、議事録作成を支援

3.3 サービス業

失敗例

カスタマーサポートでChatGPTをそのまま利用し、誤回答連発で信頼低下

成功例

カスタマーサポートFAQをRAGベースに移行し、一次対応をAI化

人事・労務手続きガイドをAIで作成し、業務効率化を実現

第4章 成功に導くポイントまとめ

成功要因 | 内容 |

ツール選定 | GPTs/Difyで制御、NoteBookLMでソース付き回答 |

適用領域の慎重な選定 | 定型・単純作業に絞り、難易度の高い業務への適用を避ける |

データ整備 | テキスト・半構造データの整備から始める |

ブラックボックス回避 | RAG型AIで回答根拠を提示し、信頼性を確保 |

教育・ガイドライン整備 | AIの得意不得意を社内に浸透させ、運用ルールを徹底 |

小さな成功体験の積み上げ | 定型業務から成果を出し、現場の信頼を醸成 |

終わりに

生成AIを業務に定着させるためには、ツール選定、適用範囲の見極め、心理的安全性の確保が不可欠です。AIは魔法の杖ではありません。あくまでも使いこなして初めて価値を発揮する道具です。現場の課題に正面から向き合い、小さな成功体験を積み重ねること。それこそが、生成AIを真に業務に根付かせるための鍵だと私は確信しています。

.jpg)

コメント