Claude × 社内システム連携|導入方法は?MCPで業務はどう変わる?

- 2025年6月29日

- 読了時間: 16分

更新日:2025年6月30日

AI活用こんな課題、思い当たりませんか?

「AIを使ってみたいんだけど、正直どこから手をつければいいのかわからない」

「部署ごとに導入したツールがバラバラで、逆に手間が増えてしまった」

こんな声、あなたの職場でも聞いたことはありませんか?

実はこうした“よくある課題”には、共通する原因があるんです。

それは――AIと社内のシステムが、うまくつながっていないということ。

AIが便利そうなのは分かる。けれど、いざ業務に使おうとすると、

「毎回同じような説明が必要だったり」「ファイルを一つ一つ貼り付けたり」といった、

意外とアナログな手間が残ってしまう。

この記事では、なぜそんなことが起きるのか、

そしてどうすれば本当に“使えるAI”になるのかを、順を追ってお伝えしていきます。

AIの限界:なぜ期待通りに動かないのか?

生成AIって、すごく優秀ですよね。

文章を要約したり、アイデアを出したり、プログラムコードまで書いてくれる。

でも実はそのAI、インターネット上に公開されている情報しか知らないって、ご存じでしたか?

つまりどういうことかというと、

私たちがふだん業務で扱っているような「社内の資料」や「業務データ」には、一切アクセスできないんです。

たとえば、「この顧客の売上推移をグラフで見せて」とか、

「うちの会社の稟議ルール、教えて」とか、

そういった内部の情報”が前提になっている質問をしても、AIはうまく答えられません。

その結果、どうなるか。

せっかくAIを導入したのに、

欲しい答えが返ってこない。

思ったほど業務が楽にならない。

こんな事態に陥ってしまう企業、実はすごく多いんです。

今、業務現場で起きていること

ここ数年で、生成AIを業務に取り入れる企業は一気に増えました。

実際に使ってみると、レポート作成の下書きが早くなったり、マニュアルの要約が簡単になったりと、業務効率は確実に改善されています。

ただ、その一方でこんな課題も出てきています。

「PDFやCSVを毎回AIに貼り付けて指示している」

「社内システムから必要な情報を自分で探して、コピペしてる」

「AIが失敗したらまた最初からやり直し」

つまり、AIそのものは活躍しているけど、その“前後の作業”がまだ手動のままなんですね。

この段階に来ると、多くの企業が次にこう考え始めます。

「せっかくなら、ここも自動化できないだろうか?」

AIをもっと“業務の中に自然に溶け込ませる”ためには、

今まで人がやっていた「情報を渡す・探す・やり直す」といった工程も含めて見直していく必要があります。

そしてそのカギになるのが、AIと社内システムを“つなぐ”仕組みです。

もし、AIが社内システムと繋がったら?

もし、AIが社内のシステムと連携して、自動でタスクをこなしてくれるとしたらどうでしょう?

たとえば、

AIが自分で必要な情報を探しにいって、

複数のシステムをまたいで横断的に検索し、

「このデータじゃないな」と思ったら、別の方法で再チャレンジする。

そんなふうに、まるで人間のように試行錯誤しながらタスクを遂行するAIが、すぐ隣にいたらどうでしょうか。

これはもう、ただの便利な“ツール”ではありません。

私たちの仕事を支えてくれる、“業務パートナー”と呼べる存在です。

現時点でもAIは十分に頼もしいですが、

ここまでの進化が実現できたら、

本当に「使えるAI」から「一緒に働くAI」へと変わっていくと思いませんか?

AIは“答えるだけ”の存在から、“AIエージェント”へ進化する

私たちが本当に目指しているのは、ただのチャットボットではありません。

質問されたことに一言返して終わり、ではないんです。

もっと言うと、自分で考えて、自分で動けるAI。

いわば“エージェント”として働いてくれるAIです。

たとえば、ユーザーがAIに「この商品、先月どれくらい売れた?」と聞いたとします。

するとAIは、まず社内の販売データを自動で取りにいく。

取得した情報をもとに「これは適切か?」と自分で考える。

もし情報が足りなければ、別の方法でもう一度やり直してみる。

そのうえで、ようやく「こういう結果になります」と回答を返してくれる。

この一連のプロセスが、全部自動で回るようになったら――

それはもう、AIが“自律的に動くAIエージェント”になった瞬間です。

AIが単なるサポートツールではなく、

業務を一緒に担う「チームの一員」として活躍する未来が、すぐそこまで来ていたらどうでしょうか?

事例:会計事務所の経営レポート作成にAIエージェントを活用

ここでは、実際にAIエージェントを導入して業務改善に成功した、会計事務所の事例をご紹介します。

まず左側が、導入前の様子です。

会計システムからデータをコピーして、ChatGPTに貼り付けて、レポートを作成するよう指示を出す。

ところが、うまく出力されないことも多くて、そのたびにエラーを直し、また貼り直して、やり直して…。

この「貼って・修正して・やり直す」作業を、何度も繰り返していたんですね。

一方で、右側がAIエージェント導入後の姿です。

AIが会計システムと直接つながり、必要なデータを自動で取得。

取得したデータをもとに、AIが自律的に経営レポートを作成してくれます。

もしエラーが出ても、AI自身が再取得や再処理を行ってくれるので、

人がその都度やり直す必要はありません。

人間側は、完成したレポートの中身を確認したり、

専門家としてアドバイスをしたり、“本来やるべき仕事”に集中できるようになったのです。

結果として、レポート作成にかかる時間は大幅に短縮。

作業の効率も、品質も、どちらも改善された好事例です。

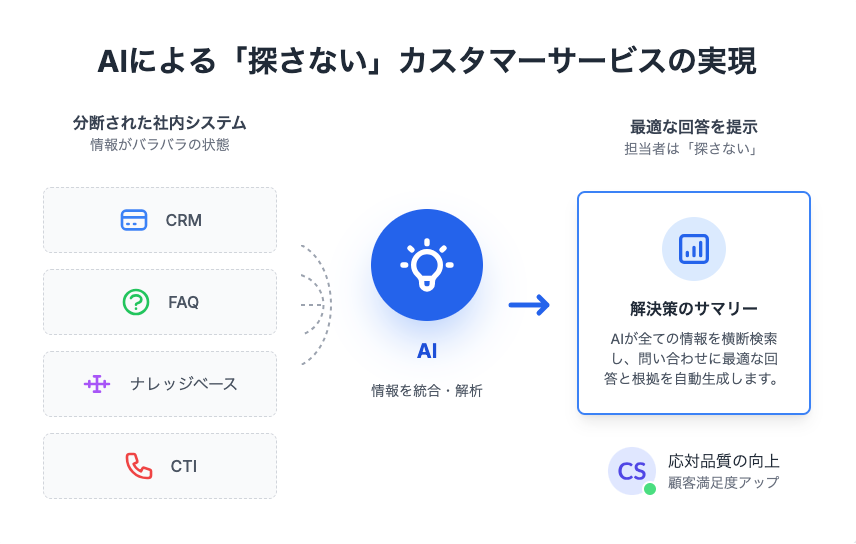

事例:問い合わせ対応の効率化にAIエージェントを活用

顧客対応におけるAI活用の効果が、特に顕著に表れたのがこの事例です。

ここでは、AIエージェントを問い合わせ対応に導入したケースをご紹介します。

まずは左側、導入前の様子を見てみましょう。

顧客から問い合わせが届くと、担当者は

製品マニュアル、過去のメール、社内システム、チャット履歴など、

あらゆる情報源を自分で探しにいく必要がありました。

それでも必要な情報が見つからないと、開発部門に確認メールを送って、

返事を待つ――という流れに。

この間、対応は遅れるし、回答の内容にもばらつきが出やすくなります。

特に新人や引き継ぎ時は、対応の品質を一定に保つのが難しいという課題もありました。

では、AIエージェントを導入した後はどうなったのでしょうか。

右側がその姿です。

AIが、製品マニュアル、過去のやりとり、社内システム、チャットログなどを

横断的に検索して、必要な情報を自動で収集してくれます。

もし情報が不十分だった場合も、AIが自ら別の資料を探し直したり、

過去ログを深掘りして、より正確な回答を導き出します。

その結果、回答のスピードと正確さがともに向上。

属人化の問題も減り、顧客満足度の向上と、対応工数の削減という

良い循環が生まれるようになったのです。

AIとシステムがつながっていない、という決定的な壁

ここまでご紹介してきた事例の“根っこ”にある問題は何か。

それは、AIと社内システムがつながっていないということです。

ChatGPTやClaudeのような生成AIは、たしかに非常に高性能です。

でも、いくら賢くても、必要な情報が届かなければ動きようがありません。

一方で、私たちが日々使っている情報はといえば――

会計ソフト(TKC、マネーフォワード)、

人事システム(SmartHR、カオナビ)、

Google DriveやOneDriveのようなファイルストレージ、

Zendeskや楽天・Shopifyといった顧客対応・販売管理のツール、

そして自社で構築した業務システムなど、

本当にいろんな場所に分散しています。

でも、それらとAIが「未連携」のままだと、どうなるか?

毎回、ファイルをコピーして貼り付けて、説明を添えて、再度やり直して…

せっかくAIを導入しても、「あれ?これって本当に効率化できてるの?」という状況になってしまうんです。

本当にAIを業務に活かしたいなら、

この「分断された状態」をちゃんとつなぎ直す必要があります。

つまり、AIが自分から情報を取りにいけるようにすること。

それが次のテーマにつながっていきます。

それを可能にする仕組みが、MCP(Model Context Protocol)

ここまで読んで、「AIを業務に本格的に活かすには、やっぱり“つなぐ”仕組みが必要だな」と思いましたよね?

そこで登場するのが、MCP(Model Context Protocol)です。

これは、AIと社内の業務システムを、もっと簡単に、もっと安全に“つなぐ”ための共通規格です。

まず左側(Before)を見てみましょう。

たとえば、SmartHR、楽天の管理画面、自社の社内システム――

これらをAI(この例ではClaude)に連携させようとすると、

それぞれに個別の接続方法を考えなければなりません。

この構成では、

ツールごとに開発対応が必要になる

品質がバラつきやすくなる

セキュリティ設計も個別対応で大変

当然ながら開発コストも跳ね上がる

では、右側(After)をご覧ください。

ここでは、MCPという共通インターフェースを間に挟むことで、

SmartHRだろうが販売管理システムだろうが、社内データベースだろうが、

すべて同じ形式でAIに情報を渡せるようになります。

これによって、

接続の品質が安定する

開発の工数が減る

セキュリティ設計もシンプルに

それでいてAIの活用範囲はどんどん広がる

つまり、MCPを導入することで、AIが“つながる前提”を手に入れるわけです。

AIのポテンシャルを引き出すには、この“MCPをどう活用するか”が大きな鍵になります。

MCPとは何か?──PCとマウスを繋ぐ“USB”に例えると

MCPって、ちょっと難しそうに聞こえるかもしれません。

でも実は、私たちが普段使っている「USB」にとても似た発想なんです。

まず、パソコンとマウスを思い浮かべてみてください。

USBが普及する前は、メーカーごとに専用のケーブルやドライバーが必要でしたよね。

でも今は、どんなパソコンでも、どんなマウスでも、USBでつなげばすぐに使えます。

たとえば、富士通のパソコンに、富士通以外のマウスをつないでも問題なく動きます。

家電量販店で売っているマウスなら、USB接続でほぼ間違いなく使える。

それは、「どうつなぐか」というルールが、ちゃんと決まっているからです。

この「つなぎ方のルール」、AIの世界でも必要になります。

いま、多くの企業でChatGPTやClaudeといったAIを業務に活用し始めていますが、

人事システムや販売管理、社内のデータベースなど、使っているツールやデータ形式はバラバラです。

そこで登場するのが、MCP。

これは、異なる業務システムとAIを、同じ方法でつなぐための共通の仕組みです。

MCPがあることで、システムごとの接続方式を個別に作り込む必要がなくなり、

どんなAIでも、どんな業務データでも、簡単につなぐことができるようになります。

要するに、MCPはAI時代のUSB。

つなぎ方のルールを統一することで、開発の手間を減らしながら、安全で柔軟な活用ができるようになるというわけです。

Notionの問い合わせ履歴から、似たケースをClaudeに探させてみた

今回は、実際の業務を想定した問い合わせ対応のデモをご紹介します。

事前準備

今回のデモでは、Claudeに問い合わせ履歴を検索・参照させるため、あらかじめNotionに過去の問い合わせ内容をデータベースとして整理・格納しておきました。

たとえば、以下のような情報を含んでいます:

問い合わせID

顧客名

件名・本文

対応履歴(対応ステータス、回答内容など)

このように、過去のやり取りを蓄積しておけば、Claudeはその情報を元に「似た内容がないか?」「以前はどう回答したか?」を自動的に検索・提示してくれるようになります。

想定シナリオ

「ログインしようとするとエラーになります。メールアドレスもパスワードも合ってるはずなのに入れません」

この問い合わせが届いたと仮定し、Claudeに次のように質問しました:

Notionに以下の問い合わせに似た内容が過去にありますか?「ログインしようとするとエラーになります。メールアドレスもパスワードも合ってるはずなのに入れません」

Claudeの検索と結果

Claudeは、Notion上の問い合わせ履歴から「ログインできません」「ログイン エラー」といったキーワードや類似表現を横断的に検索。その結果、次のような過去の問い合わせ(INQ-U4005)を見つけてくれました。

ユーザー名:田中 聡太郎

件名:ログインできません

内容:「メールアドレスとパスワード合ってるはずなのにログインできないです。ロックされたんでしょうか?」

対応ステータス:対応済み

さらに、その際に実際に行われた回答内容の要約も提示されました:

アカウントのセキュリティロックの可能性を説明

メールアドレスやパスワード入力のミス(大文字/小文字、CapsLockなど)を案内

パスワード再設定の手順提示

解決しない場合の本人確認フローの案内

追加の質問と、具体的なテンプレート回答の提示

その後、Claudeに対してさらにこう聞いてみました:

過去にどのような内容を回答していますか?

すると、そのままコピー&ペーストで使えるようなテンプレート回答が生成されました:

お問い合わせいただきありがとうございます。 ログインができない件につきまして、メールアドレスおよびパスワードにお間違いがないとのことですが、 一定回数ログインに失敗するとセキュリティ保護のためアカウントが一時的にロックされる場合がございます。 恐れ入りますが、以下の内容をご確認いただけますでしょうか: ご利用のメールアドレスに誤りがないか(全角/半角、大文字/小文字など) ・ご入力のパスワードが正確か(CapsLockの誤操作等含む) ・ロックの可能性がある場合は、パスワード再設定をお試しください ・パスワード再設定はこちら それでも解決しない場合は、弊社にてアカウント状態をお調べいたしますので、 ご本人確認のため「登録されたお名前」と「生年月日(または電話番号)」をお知らせください。 何卒よろしくお願いいたします。

所感と活用イメージ

今回のやり取りを通じてわかったのは、Claudeはただ「似た問い合わせを見つける」だけでなく、過去の対応履歴に基づいて、実践的な回答例まで提示してくれるということ。

しかも、メール文面としてそのまま使えるような丁寧なフォーマットで返してくれるため、オペレーターはコピペ+状況に応じた微修正だけで対応が完了します。

これは、問い合わせ履歴を「生きたナレッジ」として再利用できている状態とも言えます。

業務負担を減らすだけでなく、対応品質を一定水準以上に保つ──そうした運用を、Claude + MCPによって現場に実装できる可能性が見えてきました。

AIと他ツールを繋げるには?

ClaudeやChatGPTは、単なるAIチャットツールではなく、さまざまな外部サービスと連携できるプラットフォームでもあります。

特に、ドキュメントやスケジュール、メールなど、日常業務で使用するクラウドサービスとスムーズに接続できる点が特徴です。

ただし、すべてのツールが自動的に接続できるわけではなく、連携の可否はサービスごとに異なります。

この章では、Claudeがどのようなサービスと連携できるのか、そして自社独自のツールとつなぐためには何が必要かを、段階的に解説していきます。

Claudeは“最初からつながる”連携先がある

ここまで、AIと社内システムをつなぐにはMCPのような共通ルールが大切だとお話ししてきました。

でも実は、Claudeには「最初から使える」連携先がいくつか用意されています。

スライドにあるのは、Claudeのデスクトップアプリの画面です。

左側のメニューを開くと、Google Drive、Gmail、Googleカレンダーといった項目が表示されていて、

それぞれ「連携/連携させる」という操作だけで、簡単に接続ができます。

つまり、Google関連のツールについては、特別な設定や開発をしなくても、

Claudeの中から直接ファイルを探したり、メールを読み込んでまとめたり、予定を見たりできるというわけです。

特にGoogle Workspaceを日常業務で使っている企業にとっては、

もうすでに“つながるための入口”が用意されている状態です。

まずはこの部分から使ってみて、AIとツールが連携する感覚を掴んでいく。

それから、業務ごとのデータや社内システムに連携を広げていく。

そんなふうに段階を踏んでいくのが、現実的でスムーズな進め方になります。

その他の既存サービスと連携するには?

ここまで、GmailやGoogleカレンダーなど、最初からClaudeと連携できるツールを紹介してきましたが、

「Notionなど、デフォルトで対応していないサービス」とつなぎたい場合はどうすればいいのでしょうか?

まず一番シンプルな手順は、

「連携したいサービスがMCPサーバーを公開しているか」を調べることです。

たとえば「Notion MCP サーバー」と検索してみると、公式が構築手順を掲載したドキュメントが見つかります。

ただし、このMCPサーバーの設定には、ある程度のパソコン操作の知識が必要です。

具体的には、MCPサーバーのインストール、設定ファイルの編集、認証の仕組みの理解など、最低限のエンジニアリングスキルが求められます。

とはいえ、一度設定してしまえば、ClaudeやChatGPTなどのAIとツールが自然につながり、

まるで標準機能のように使えるようになります。

少しハードルはあるものの、その先に得られるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

今後はこのようなMCP連携によって、AIがさらに多くの業務システムにアクセスし、

業務の自動化や効率化が一段と加速していくと期待されます。

社内ツール連携はMCPの構築が必要

ここまでで、Notionなど外部サービスとClaudeを連携する方法はご紹介しました。

でも、次に気になるのは、「自社の中で使っているシステムとどうつなげるか?」という点ではないでしょうか。

たとえば、SmartHRのようなクラウド型の人事ツールや、販売管理システム、あるいは社内で使っている独自のアプリやデータベース。

こういったものは、当然ながら最初からMCPに対応しているわけではありません。

そういった場合は、自社用にMCPサーバーを構築する必要があります。

これには一定のエンジニアスキルが求められます。

このMCPが“通訳役”のような存在になってくれて、社内のあらゆるデータとClaudeのやり取りを成立させてくれるのです。

イメージとしては、「社内システムの前にMCPを1枚かませることで、AIからその情報にアクセスできるようになる」といった感じです。

つまり、どんなに複雑でバラバラなシステムであっても、MCPを通せばAIとつながる“共通言語”が手に入る。

これがMCPを活用する最大のメリットです。

MCPを試すまでのステップとは?

ここでは、「MCPを使ってClaudeと自社のシステムを連携するには、どんなステップを踏めばいいのか?」という点を整理します。

大きく3つの段階に分けて考えると、シンプルに進めることができます。

1. Claudeがもともと連携できるサービスかを確認する

まず最初にチェックするのは、Claudeがデフォルトで対応しているサービスかどうかです。

たとえば、GoogleドライブやGmail、Googleカレンダーなどは、Claudeデスクトップアプリの設定画面から簡単に連携が可能です。

これは最も手間が少ないパターンで、特別な設定はほとんど不要です。

2. MCPサーバーがすでに公開されているかを調べる

次のステップは、連携したいツールやサービスに対して、すでに誰かがMCPサーバーを構築して公開していないかを確認することです。

たとえば「Notion MCPサーバー」などのキーワードで検索すれば、GitHubで公開されているコードや、導入ガイドが見つかる場合があります。

もしそれが見つかれば、自社でゼロから開発しなくても連携が可能になります。

3. 自社専用のMCPサーバーを構築する

もし公開されているMCPサーバーがない場合──

つまり、独自の業務システムや社内ツールと連携したい場合は、自社用にMCPサーバーを構築する必要があります。

この場合は、ある程度パソコンやクラウドの知識が必要になりますが、一度構築してしまえば、あらゆる社内データをAIで活用できる基盤が整います。

このように、段階を踏んで確認していけば、「自社のどこにAI連携のチャンスがあるのか」「どう始めればいいのか」が明確になります。

おわりに|AIと社内システムの“つなぎ方”に迷ったら

この記事では、Claudeと社内システムをつなぐための「MCP」という仕組みと、具体的な連携ステップをご紹介しました。

とはいえ、実際にMCPサーバーを構築してAIと自社システムを連携させるとなると、一定の技術知識やノウハウが必要です。

🔧 実証導入・カスタム開発をご検討の方へ

私たち スノーリーズ株式会社 は、AI×業務システムの連携に特化したスペシャリストとして、多くの企業様をご支援してきました。

Claude / ChatGPT / Azure OpenAI 等の活用支援

社内DBやSaaSとの安全な連携設計(MCP対応含む)

RAGや社内ナレッジ活用の仕組みづくり

小規模トライアルから全社導入まで柔軟対応

「まずは試してみたい」「PoCを相談したい」という方も、お気軽にご相談ください。

.jpg)

コメント